使用者:Gz deleted/沙盒3

約瑟夫·張伯倫[編輯]

| The Rt Hon Joseph Chamberlain 約瑟夫·張伯倫閣下 | |

|---|---|

約瑟夫·張伯倫彩色像,攝於約1885年。 | |

| 反對黨領袖 | |

| 任期 1906年2月 | |

| 君主 | 愛德華七世 |

| 首相 | 亨利·甘貝爾-班納曼爵士 |

| 前任 | 阿瑟·貝爾福 |

| 繼任 | 阿瑟·貝爾福 |

| 殖民地大臣 | |

| 任期 1895年6月29日—1903年9月16日 | |

| 總理 | 梳士巴利侯爵 阿瑟·貝爾福 |

| 前任 | 里彭侯爵 |

| 繼任 | 阿爾弗雷德·利特爾頓 |

| 貿易委員會主席 | |

| 任期 1880年5月3日—1885年6月9日 | |

| 總理 | 威廉·尤爾特·格萊斯頓 |

| 前任 | 珊頓子爵 |

| 繼任 | 列治文公爵 |

| 個人資料 | |

| 出生 | 1836年7月8日 英格蘭倫敦坎伯韋爾 |

| 逝世 | 1914年7月2日(77歲) 英格蘭 |

| 墓地 | 伯明罕啟伊山墓園 52°29′28″N 1°54′52″W / 52.4911841°N 1.9143426°W |

| 兒女 | 奧斯丁·張伯倫 內維爾·張伯倫 |

| 職業 | 商人、政治家 |

| 宗教信仰 | 一位論派 |

| 簽名 | |

約瑟夫·張伯倫(Joseph Chamberlain,1836年7月8日—1914年7月2日),英國政治家。與其他政治家不同的是,張伯倫是一個沒有讀過名校的、白手興家的商人。

張伯倫生於倫敦,起初在伯明罕經營一間螺絲公司。後來,他涉足政壇,擔任伯明罕市長。初入政壇時,張伯倫是一個自由黨激進派,爭取教育改革。他到了四十歲才當選議員,進入下議院,比其他政治家遲。威廉·格萊斯頓在第二次出任首相時,考慮到張伯倫對自由黨基層組織的影響力,邀請他出任貿易委員會主席。這段時間裡,他變得廣為人知。首先是因為他大加批評保守黨領袖梳士巴利勳爵,然後是因為他在1885年大選期間,提出一個使農業勞工受惠的「未經批准計劃」(Unauthorised Programme)。1886年,他因為不滿首相格萊斯頓推動愛爾蘭自治運動,辭職下野。自由黨分裂後,他加入了大部分黨員來自伯明罕及其周邊地區的自由統一黨。

自1895年大選起,自由統一黨就和梳士巴利勳爵所領導的保守黨合作。兩黨勝出後,梳士巴利勳爵邀請他加入政府,擔任殖民地大臣。殖民地大臣任內,第二次布爾戰爭爆發,張伯倫負責了戰時大部分軍務。他是在1900年的「卡其大選」中左右選情的人物之一。1903年,他辭去殖民地大臣一職,進行關稅改革運動。在這個議題上,雖然大部分自由統一黨議員都支持張伯倫,但是仍然有少部分人與他意見不合,自此與他分道揚鑣。結果,自由統一黨在1906年大選中完全失敗。幾個月後,剛滿七十歲的他換上了中風,從此退出政壇。

雖然張伯倫未能成為首相,但是他仍然被視為19世紀、20世紀之交最重要的英國政治家之一。他既是一位出色的演說家,又是一個有趣的人物,曾使兩個政黨分裂。溫斯頓·邱吉爾稱他為一個「呼風喚雨」的人。張伯倫是奧斯丁·張伯倫爵士和首相內維爾·張伯倫的父親。

商業生涯[編輯]

張伯倫生於坎伯韋爾,父親是一個成功的製鞋商人,和他一樣,叫約瑟夫·張伯倫(1796年 - 1874年)。他的母親是亨利·哈本(Henry Harben)之女,卡羅林·哈本(Caroline Harben)。1850年,張伯倫入讀大學學院學校(University College School),成績優異,而法文、數學兩科更獲過獎。

從學校畢業後,張伯倫的父親並無安排他到大學深造,所以,在他16歲那年起,他到倫敦皮革業協會(Worshipful Company of Cordwainers)當學徒,又參與到家族生意中。在張伯倫18歲那年,他到伯明罕幫叔父經營一間螺絲公司,叫Nettlefolds(現為GKN的一部分)。他的父親投資了這間公司後,公司隨即改名為Nettlefold and Chamberlain。公司的生意蒸蒸日上,到了1874年,張伯倫退出這間公司的時候,其產品已遠銷美國、歐洲、印度、日本、加拿大和澳洲。公司螺絲產量一度占全英螺絲產量三分之二。

1860年,張伯倫遇上了阿奇博爾德·肯里克(Archibald Kenrick)之女哈麗特·肯里克(Harriet Kenrick)。肯里克家族都是一位論派,來自威爾斯域斯咸魯阿本(Ruabon),是韋恩堂(Wynn Hall)的屋主。1861年,兩人成親,次年5月,得一女。1863年10月,哈麗特誕下一子,名約瑟夫·奧斯丁。兩日後,哈麗特病重,次日隨即逝世,應驗了她自己的預言。

張伯倫醉心於公司業務,無暇照顧子女,兩個兒子都交由岳父母照顧。

1868年,張伯倫第二次結婚,娶亡妻堂姊妹佛羅倫斯·肯里克(Florence Kenrick)為妻。佛羅倫斯的父親是蒂莫西·肯里克(Timothy Kenrick)。佛羅倫斯為張伯倫誕下四名子女:阿瑟·內維爾(Arthur Neville)、艾達(Ida)、希爾達(Hilda)和埃塞爾(Ethel)。1875年2月13日,在誕下第五名子女時,佛羅倫斯逝世,嬰兒亦於同日逝世。

佛羅倫斯的姊妹路易莎(Louisa),為張伯倫的兄弟,阿瑟·張伯倫迎娶。兩人的孫女是作家伊莉莎白·郎福德(Elizabeth Longford),而兩人的曾孫女則是工黨女政治家夏雅雯(Harriet Harman)。

早年政治生涯[編輯]

呼籲改革[編輯]

伯明罕製鞋業有著濃厚的激進主義和自由主義傳統,而張伯倫本人所信奉的一元論派也有著歷史悠久的社會行動傳統。他切合時宜地涉足了自由主義政治運動,要求重新劃分國會選區、擴大選民範圍。1866年,自由黨首相羅素勳爵引入法令,企圖改革下議院,新增四十萬個選民。黨內保守派Adullamites反對這個法令,認為這個改革擾亂了社會秩序,而激進派則批評,法令沒有規定不記名投票,也沒有賦予家庭投票權。法令最終未獲國會通過,羅素勳爵政府亦隨之倒台,由德比勳爵所領導的少數派政府接替。1866年8月27日,伯明罕出現了大規模的請願活動,二十五萬人參與了活動,當地市長和張伯倫亦參與其中。約翰·布萊特(John Bright)向廣大中下階層發表了演說,張伯倫回憶道:「大堂里擠滿了人,都很髒,因為他們在工廠里工作......人們就像鯡魚一樣,疊在一起。」1867年,保守黨政府引入另一個改革法令,並獲得國會通過。選民數量幾乎翻倍,由一百四十三萬人增至二百四十七萬人。次年大選,自由黨獲得了主導地位,格萊斯頓組閣執政。張伯倫在大選期間十分活躍,不斷宣傳布萊特和伯明罕選區國會議員候選人喬治·迪克遜(George Dixon)。

1867年,張伯倫和傑西·科林斯(Jesse Collings)一起創立了伯明罕教育聯盟(Birmingham Education League)。聯盟發現,全英大概有四十五萬適齡兒童失學,另有四十萬兒童在沒有政府監管的學校里就讀,這些兒童,大部分都住在市區。極具爭議的是,政府的資助,大部分都流入了國教會學校,聯盟認為,這體現了國家對其他教派的觀點。張伯倫大力主張免費、世俗、綜合的教育,還說:「國家有義務讓孩子接受教育,正如它有義務讓孩子吃飽一樣。」他還讚揚了美國和普魯士的公眾教育。後來,伯明罕教育聯盟和國家教育聯盟(後者的第一屆會議在伯明罕召開)合併。聯盟提出,教育經費由地方和國家一起承擔,地方政府代替倫敦政府監管學校。(到了1870年,教育聯盟的分會已經超過100個,大部分都在城市裡,成員多數是工會成員。)

張伯倫還在伯明罕發起了一個運動,支持格萊斯頓引入解散愛爾蘭國教會的法令(法令遭到上議院阻撓)。在伯明罕大會堂舉行的一次辯論中,張伯倫再次要求解散愛爾蘭國教會。他之前還曾經在這裡,向一大群反對上議院世襲席位的示威者發表演說。張伯倫成為了當地有影響力的自由主義者。1869年11月,他代表聖保羅區,入選市議會。

1870年1月,自由黨政府引入1870年初等教育法令,並獲得國會通過。國教會學校從此會被納入國家教育系統,資金由國家提供,國會教育委員會副主席,負責立法事宜的威廉·愛德華·福斯特(William Edward Forster)因此遭到了不信任其他教派的國教會人士(Nonconformists)批評。政府沒有監管學校、沒有規定全免學費、採用綜合教育,教育聯盟因此大為震驚。張伯倫還安排了一個人數不少的代表團,到唐寧街10號拜訪首相格萊斯頓,爭取削弱國教會在國家教育系統中的影響力。1870年3月9日,教育聯盟代表團抵達倫敦,會見首相。代表團成員包括400個分會成員和46個國會議員。在首次會面中,格萊斯頓僅同意在法令二讀時,修改部分條文,使納稅人不再控制學校,學校資金由政府提供。自由黨其他成員被此舉激怒,紛紛投票反對法令,法令在保守黨的支持下才得以通過。張伯倫亦反對這個法令(首當其衝的是第25條),發起了運動,因為它允許英格蘭、威爾斯的學校董事會要求貧窮學生交納學費,等於讓窮人供養國教會學校。一些反對刪去第25條的自由黨議員,更遭到了教育聯盟成員的挑戰,試圖把前者逐出國會。1873年,自由黨在伯明罕校董會取得了強勢地位,其主席由張伯倫出任。最終,國教會和教育聯盟達成妥協,前者同意,納稅人的稅金只用在補助和教育有關的協會上。

不久後,張伯倫放棄了反對運動,致力於維護工人權益,為他們爭取選舉權,要求降低土地價格。後來,他在一篇發表在半月評論(Fortnightly Review)的文章中提出了四個F的口號:「宗教自由、教育自由、土地自由與勞工自由」。在另一篇題為「自由黨及其領袖」的文章中,張伯倫批評了格萊斯頓的領導能力,主張激進派一致向自由黨發起挑戰。1873年,他已成為了伯明罕一位有魅力的激進派政治家,準備在地方發揮更多政治影響力。

伯明罕市長[編輯]

1873年11月,張伯倫以自由黨人身份參選伯明罕市長選舉,受到了保守黨人批評他太過激進,稱他為「壟斷者和獨裁者」。他提出了「人民高於教士」的口號,和高級托利主義(High Toryism)相對。張伯倫隨後高票當選市長。市長任內,他施行多項政策,科林斯說,他免城市於被種種危險。在張伯倫上台之前,市政府是出了名的拖沓,許多居民處於極度貧困的狀態之中。

不少時人認為,伯明罕的供水系統危害了公眾健康 - 大約有一半的市民用受過污染的井水。而每周只有兩天有自來水供應,剩下的日子只能用井水或推車運來的水。城內兩間天然氣公司,伯明罕天然氣公司(Birmingham Gas Company)和伯明罕及施他佛郡天然氣公司(Birmingham and Staffordshire Gas Company)陷入了惡性競爭,不斷挖開街道以鋪設管道。張伯倫建立了一間天然氣公司,要求其餘兩間天然氣公司買下它(價值1,953,050英鎊),不然他本人就買下該公司。此舉十分成功,這間公司第一年運營,就有34,000英鎊盈利。

1876年1月,為應對城內貧民區日漸升高的死亡率,張伯倫買下了伯明罕的供水系統(價值1,350,000英鎊),建立了伯明罕供水公司(Birmingham Corporation Water Department),並向下議院一個委員會宣稱,「我們無意盈利......盈利應用於改善城鎮環境,改善市民健康。」儘管他多次作出這種舉動,但是他並不相信中央集權、官僚制度,主張地方自治。

城內天然氣、食水供應都為政府操控之後,張伯倫開始推行其他計劃,改善伯明罕生活質素。1875年7月,他提出了一個旨在改善伯明罕市中心衛生的計劃。內政大臣理察·阿什頓·克羅斯(Richard Assheton Cross)在準備1875年手工業者及勞工住所改善法令(Artisan's and Labourers' Dwellings Improvement Act 1875)時,諮詢了張伯倫。為開闢新路(公司路,Corporation Rd.),張伯倫計劃買下貧民區50英畝土地。此舉遭到了地主反對,地方政府委員會的官員開始徵求意見,張伯倫直接上書地方政府委員會主席(President of the Local Government Board)喬治·斯克萊特-布斯(George Sclater-Booth)。上級首肯之後,張伯倫調高了購買價,他的購地計劃得以繼續(為此,他還私人補貼了市政府10,000英鎊)。改善委員會卻得出這樣的結論:將貧民區改為市政房,成本過高。結果,該幅土地改為商業用途出租,為期75年。貧民區居民唯有移居郊區,整個計劃花費政府300,000英鎊。計劃完成後,該區死亡率顯著下降,由1873年的每1,000人中有53人死亡,降低到1875年的每1,000人中有21人死亡。

張伯倫市長任期內,也大力促進文化事業。他運用公帑興建圖書館、游泳池、學校和公園。伯明罕博物館及畫廊(Birmingham Museum & Art Gallery)亦得到了擴建。張伯倫興建了議會大樓,而法院則建於公司路。

張伯倫的建樹得到了地方,乃至全國讚許,時人亦注意到他的年紀、衣著,「身穿絲絨大衣,頭戴新潮眼鏡,頸系紅色領帶,套著一個環」。他身邊聚集了一群人,形成了「伯明罕派」,一直在支持他,直到他的政治生涯結束。

全國政治[編輯]

國會議員及自由黨聯盟[編輯]

在1874年大選期間,張伯倫首次參選下議院議員選舉。自由黨市內分部錫菲改革協會(Sheffield Reform Association)邀請還是伯明罕市長的他參選議員選舉。選舉十分激烈,張伯倫被對手稱為共和主義者和無政府主義者,在他發表演說時,憤怒的觀眾甚至向他投擲死貓。他最終落敗選舉,得票率第三,此後,張伯倫繼續專注於市政工作。1876年5月,代表伯明罕選區的喬治·迪克遜(George Dixon)退休,張伯倫入選下議院的機會再次來臨。1876年6月17日,在沒有對手的情況下,張伯倫當選伯明罕選區下議院議員。他獲得提名後,渡過了一段緊張的時期,期間他痛訴了時任首相班傑明·迪斯雷利,後者後來說:「他從不說真話,除非發生了意外。」張伯倫隨後公開道歉。

嘉內德·沃爾斯利,第一代沃爾斯利子爵[編輯]

| 陸軍元帥沃爾斯利子爵 KP GCB OM GCMG VD PC | |

|---|---|

陸軍元帥沃爾斯利勳爵 | |

| 出生 | 1833年6月4日 愛爾蘭都柏林金橋 |

| 逝世 | 1913年3月25日 (享年79歲) 法國芒通 |

| 墓地 | 倫敦聖保羅座堂 |

| 效命 | |

| 軍種 | |

| 服役年份 | 1852年 - 1900年 |

| 軍階 | 陸軍元帥 |

| 統率 | 陸軍總軍需官 陸軍副官 愛爾蘭陸軍總指揮官 陸軍總指揮官 皇家愛爾蘭步兵團榮譽團長 |

| 參與戰爭 | 第二次英緬戰爭 克里米亞戰爭 塞瓦斯托波爾圍城戰 印軍譁變 勒克瑙圍城戰 奪取勒克瑙 第二次鴉片戰爭 第三次大沽口之戰 芬尼亞突襲 紅河叛亂 第三次英阿戰爭 祖魯戰爭 英埃戰爭 伊斯梅利亞戰役 馬赫迪戰爭 尼羅河遠征 |

| 獲得勳章 | 聖派翠克勳章 巴斯勳章 功績勳章 聖米迦勒及聖喬治勳章 自願勳章 |

| 其他工作 | 黃金海岸總督 納塔爾及德蘭士瓦總督 |

陸軍元帥嘉內德·約瑟夫·沃爾斯利,第一代沃爾斯利子爵,KP,GCB,OM,GCMG,VD,PC(Garnet Joseph Wolseley, 1st Viscount Wolseley,1833年6月4日—1913年3月25日),英國軍人。曾在緬甸、克里米亞半島、印度、中國、非洲等多個地區領兵作戰,戰績輝煌。他在1895年獲任為英國陸軍總指揮官,統轄全英陸軍至1900年。沃爾斯利效率極高,令當時的社會出現了一句意為「一切就緒」的短語,「所有事情已經嘉內德爵士了。」

生平[編輯]

早年[編輯]

他的父親是國王直屬蘇格蘭邊民團(King's Own Scottish Borderers,第25步兵團)的一名少校,姓名和他一樣,都是嘉內德·約瑟夫·沃爾斯利,而他母親的姓名則是弗朗西絲·安寧·史密斯(Frances Anne Smith)。沃爾斯利在都柏林讀完書後,到測量員辦公室工作。[1]

1852年3月12日,沃爾斯利獲委任為第12步兵團少尉,因為他父親曾經是軍人的關係,他無需為此付出任何金錢[2][1]1852年4月13日,他加入第80步兵團到緬甸作戰,參加第二次英緬戰爭。[3][4]1853年3月19日,沃爾斯利在Donabyu作戰時,大腿受傷,受上級表揚,還因此獲得了勳章。同年5月16日,沃爾斯利獲提拔為中尉,並返國養傷。痊癒後,他先後加入第84輕步兵團、第90步兵團。[5][6][4]1854年12月29日,沃爾斯利再獲提拔為上尉。[7]

克里米亞戰爭[編輯]

1854年12月,他隨部隊在巴拉克拉瓦(Balaklava)登陸,參與克里米亞戰爭。沃爾斯利獲任為助理工程兵,加入皇家工程兵(Royal Engineers)協助英法聯軍圍攻塞瓦斯托波爾。[4]這場戰役持續的時間達一年之久,這段時間裡,他都沒有離開崗位。1855年6月7日,沃爾斯利在進攻採石場時受傷。同年8月30日,他在戰壕時受到流彈擊中,再次受傷,左眼還因此失明。[4]

英法聯軍攻陷巴拉克拉瓦後,沃爾斯利到軍需官處,幫助軍需官清點部隊、軍需品,協助部隊、軍需品登船返國。因此,他到了1856年7月才撤離克里米亞。[4]上級兩次在匯報中表揚了沃爾斯利,又頒給他勳章。沃爾斯利還獲得了五等法國榮譽軍團勳章,五等土耳其Order of the Medjidie。[8][9]

加入第90步兵團半年後,他乘船前往中國,參與第二次鴉片戰爭。沃爾斯利所乘坐的船隻,中途在邦加海峽沉沒,幸運的是,船上士兵全部獲救。步兵團在海難中失去了大部分武器與軍需品,無法繼續行程,唯有到新加坡休整。不久後,部隊又啟程前往印度加爾各答,鎮壓譁變印軍。[10]

印軍譁變[編輯]

1857年11月,科林·坎貝爾爵士(Sir Colin Campbell)領兵開入印度北方邦,為堅守該省首府勒克瑙的英軍解圍。次月,詹姆斯·歐南爵士(Sir James Outram)帶領小股部隊,在勒克瑙附近的Alambagh阻擊敵軍,為大部隊爭取時間,撤離勒克瑙。[1]在兩次行動中都沃爾斯利表現傑出。1858年3月,坎貝爾帶領人數達31,000人的大軍,收復勒克瑙。沃爾斯利也參與了這場戰役。

註腳[編輯]

- ^ 1.0 1.1 1.2 Garnet Wolseley, 1st Viscount Wolseley. Oxford Dictionary of National Biography. [26 February 2012].

- ^ 第21300號憲報. 倫敦憲報. 12 March 1852: 768 [2012-02-25].

- ^ 第21309號憲報. 倫敦憲報. 13 April 1852: 1058 [2012-02-25].

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Heathcote, p. 311

- ^ 第21515號憲報. 倫敦憲報. 27 January 1854: 232 [2012-02-25].

- ^ 第21526號憲報. 倫敦憲報. 24 February 1854: 642 [2012-02-25].

- ^ 第21645號憲報. 倫敦憲報. 29 December 1854: 4259 [2012-02-25].

- ^ 第21909號憲報. 倫敦憲報. 4 August 1856: 2699 [2012-02-25].

- ^ 第22107號憲報. 倫敦憲報. 2 March 1858: 1264 [2012-02-25].

- ^ A Victorian Army Hero. Timmonet. [26 February 2012].

[[Category:英國陸軍元帥|W]] [[Category:聯合王國子爵|W]] [[Category:功績勳章成員|W]] [[Category:巴斯騎士|W]] [[Category:聖米迦勒及聖喬治勳章爵級大十字勳章持有人|W]]

克里斯蒂娜·斯卡貝克[編輯]

| 克里斯蒂娜·斯卡貝克 | |

|---|---|

| File:Krystyna Skarbek.jpg | |

| 出生 | 瑪利亞·克里斯蒂娜·雅尼娜·斯卡貝克 1908年5月1日 波蘭 |

| 逝世 | 1952年6月15日(44歲) 英國英格蘭倫敦 |

| 職業 | 特別行動部隊(SOE)間諜 |

瑪利亞·克里斯蒂娜·雅尼娜·斯卡貝克,[1][2]GM,OBE,英勇十字勳章(Maria Krystyna Janina Skarbek,1908年5月1日—1952年6月15日),波蘭特別行動部隊(SOE)間諜。因大膽收集情報,以及在德占法國、波蘭兩地,對納粹德軍進行非正規戰爭(Irregular warfare)而廣為人知。

斯卡貝克在SOE組建之前,就已經成為英國間諜,是最長任的英國女間諜之一。她的機智、成功影響了SOE,使它改變政策,招募更多女性為情報人員。[3]

1941年,斯卡貝克開始改用假名「克里斯蒂娜·格蘭維爾」(Christine Granville)。1947年,在歸化為英國公民時,她採用了這個假名。[4]

一些人認為,斯卡貝克是伊恩·弗萊明的好友,而且激發了他創作邦德女郎塔蒂亞娜·羅曼諾娃(Tatiana Romanova)與薇絲朋·琳德的靈感。[5]然而,這種說法沒有可靠證據支持。[6]

早年[編輯]

斯卡貝克生於波蘭華沙一個富裕的、被同化的猶太家庭,[7][8]父親是天主教徒喬治·斯卡貝克(Jerzy Skarbek)伯爵,[9]母親是斯特凡·戈德費德(Stefania Goldfeder)。[10]她的父親在1899年12月末娶戈德費德為妻,婚後用戈德費德的嫁妝償還自己的債務,繼續自己的奢侈生活。[11]

斯卡貝克與不少名人有聯繫,當中包括:古典音樂作曲家弗雷德里克·蕭邦及其神父弗雷德里克·斯卡貝克(Fryderyk Skarbek),與在美國內戰中,指揮聯邦軍的陸軍准將沃齊米日·克日扎諾夫斯基(Włodzimierz Krzyżanowski)。[12][13]

斯卡貝克的長兄「安德魯」(Andrzej)得到了母親的遺傳,而斯卡貝克本人,則得到了父親的遺傳,很喜歡騎馬。她騎馬時,並不採用女性常用的騎乘方式,反而採用男性常用的騎乘方式。她在遊覽波蘭南部扎科帕內塔特拉山(Tatra Mountains),練成滑雪高手。斯卡貝克與父親的關係融洽。[14]

斯卡貝克10歲時,在家中馬廄與Andrzej Kowerski初次見面。Kowerski隨他的父親拜訪她家,他的父親讓他與斯卡貝克玩耍,自己則與斯卡貝克的父親討論農務。[15]

20世紀20年代,斯卡貝克一家陷入困境,被迫放棄莊園,移居華沙。[16]斯卡貝克22歲時,也就是1930年時,她的父親病逝了。她的母親的日子過得不太好。斯卡貝克不想為母親增添負擔,開始做菲亞特經銷商,但不久後就因為吸入汽車廢氣而病倒了。醫生在看了X光影像後,認為她與她的父親一樣,換上了結核。斯卡貝克因此獲得了保險公司的職業賠償金,並依照物理治療師的指引,儘量呼吸新鮮空氣。她回到塔特拉山,如以往一樣,滑雪,登山。[17]

斯卡貝克隨後嫁給了一個商人,Karol Getlich,但兩人並不合拍。這段婚姻很快就結束了,但兩人沒有怨恨對方。[18]之後,她又愛上了一個年輕人,但這段戀情很快又因為男方家長的反對(他的母親不能接受一個身無分文的兒媳)而終結了。[19]

有一天斯卡貝克在扎科帕內滑雪時,失去了控制,好在被一個男人救下。這個男人叫 Jerzy Giżycki,才華橫溢,喜怒無常,脾氣古怪,來自烏克蘭一個富裕家庭。他在十四歲時,與父親發生了爭執,離家出走,到美國做牛仔,淘金者。最後,他改行做作家,周遊列國,尋找靈感。他很熟悉非洲,希望能再到那裡一次。[20]

1938年11月2日,斯卡貝克與Giżycki在華沙歸正教會結婚。[20]不久後,Giżycki就接受了波蘭駐衣索比亞總領事的職務。[21]斯卡貝克日後回憶道,Giżycki喜歡控制人,認為她離開他的動機是不良好的。[22]

倫敦[編輯]

二戰爆發後,斯卡貝克與Giżycki乘船前往倫敦,抵岸後,斯卡貝克加入抗擊德國的隊伍。英國政府對此沒有多大興趣,但最終,在記者弗雷德里克·奧古斯都·沃格特(Frederick Augustus Voigt)等人的推動下,還是接受了她的請求,讓她進入秘密情報局。[23]

匈牙利及波蘭[編輯]

進入秘密情報局(SIS)後,斯卡貝克到了匈牙利。1939年12月,她說服了奧運滑雪運動員Jan Marusarz護送她翻過塔特拉山進入波蘭。回到波蘭後,斯卡貝克想說服母親與她一起,離開德國統治下的波蘭。[24]她的母親拒絕了她的請求,最後在華沙監獄Pawiak中逝世。頗為諷刺的是,這座監獄是由斯卡貝克的曾叔祖父弗雷德里克·斯卡貝克設計的,他是一個監獄改革家,也是古典音樂作曲家弗雷德里克·蕭邦的神父,曾經教授蕭邦法文。[25]

1940年2月,在斯卡貝克第一重返波蘭時,她遇到了一個意外。在華沙的一間咖啡店裡,她遇到了一個熟人,那人問她:「克里斯蒂娜!克里斯蒂娜·斯卡貝克!你在這裡作甚?我們聽說你出國了!」斯卡貝克說,你認錯人了,那人說她「發誓」,她沒有認錯人。為了減低可疑度,她在那個熟人離開一段時間後,才離開咖啡店。[26]

斯卡貝克參與了協調波蘭情報人員的工作,他們會把情報,由華沙送到布達佩斯。她的親戚Ludwik Popiel則負責把軍火由波蘭運到匈牙利。他把Wz. 35反坦克步槍的槍管與支架鋸短,方便運輸。斯卡貝克在布達佩斯的公寓內藏匿了一段時間。盟軍從未用過這種步槍,因為步槍設計及規格在二戰爆發之時,就已經銷毀,盟軍也沒有時間進行逆向工程,再生產這種步槍。德國軍隊、義大利軍隊反而使用過這種武器。[27]

在匈牙利活動期間,斯卡貝克再次遇見了已經是波蘭軍官的Andrzej Kowerski。Kowerski後來起用假名安德魯·甘迺迪(Andrew Kennedy)。兩人上一次見面,是在扎科帕內,時間是第二次世界大戰爆發之前。Kowerski在戰前打獵時斷了腿,現在負責營救波蘭人、盟軍士兵,收集情報。

1941年1月,斯卡貝克與Kowerski一起被蓋世太保逮捕,她藉此顯露出自己對機智。她咬傷自己的舌頭,使舌頭流血,裝作結核發作,蓋世太保就釋放了他們。斯卡貝克與匈牙利攝政霍爾蒂·米克洛什有遠親關係。因為斯卡貝克有一個住在利沃夫的親戚與米克洛什的親戚結了婚。[28]斯卡貝克與Kowerski在出獄後,經巴爾幹半島逃離了匈牙利。

開羅[編輯]

兩人抵達開羅SOE辦公室後,得到了一個令他們震驚的消息:斯卡貝克,因為與波蘭情報機構「火槍手」(Musketeers)聯絡,引起了波蘭流亡政府官員的懷疑。這個組織是由Stefan Witkowski在1939年10月創立的,而Witkowski本人則在1942年10月被刺殺。[29]另一個引起波蘭官員懷疑的地方是,他能獲得法屬敘利亞託管地的過境簽證。一些波蘭政府的情報官員認為,只有德國間諜才能獲得過境簽證。[30]

Kowerski也有一些疑點。以下內容,截自SOE總裁陸軍少將科林·格賓斯(Maj Gen Colin Gubbins)在1914年6月17日寫給陸軍少將波蘭西線部隊總參謀Stanisław Kopański的一封信。

去年有一個波蘭公民,名Kowerski,與我們的官員在布達佩斯共事。現時,他身處巴勒斯坦。我從威爾金森少校處得知,Kopański將軍對他起了懷疑,因為Kowerski沒有向他報導。威爾金森少校向我透露,Kowerski收到了從我們官員處發出的指引,要他不向Kopański將軍報導,因為他正從事機密工作,有此必要。由此看來,有關Kowerski的忠誠的問題,只是這些指引引發的。[31]

Kowerski最終消除了與Kopański將軍之間的誤解,能夠繼續進行情報工作。同樣地,斯卡貝克也解決了類似問題。她身穿皇家空軍制服,到訪波蘭軍隊指揮部,受到了最高規格的待遇。[32]

與此同時,德國展開了巴巴羅薩行動,入侵蘇聯,與「火槍手」的預測一樣。[33]「火槍手」的預測,是根據多個渠道,包括Ultra提供的消息,分析得出的。[34]

斯卡貝克的丈夫Jerzy Giżycki得知他與Kowerski一起執行任務後,大為火光,突然辭去了工作。斯卡貝克後來更與他說,她愛上了Kowerski。Giżycki因此離開倫敦,移民加拿大。[35]兩人到了戰後的1946年8月1日才正式離婚。[36]

斯卡貝克停止執行任務一段時間。Vera Atkins後來評價斯卡貝克為英勇女性,獨立特性,但是,是一個孤獨的人。[37]

註腳[編輯]

- ^ GLAMOROUS WARTIME SPY WHO LOVED LIFE...AND DASHING MEN. EXPRESS.co.uk. 8 July 2012 [25 October 2012] (English).

- ^ Larecki, Jan. Krystyna Skarbek: agentka o wielu twarzach. Książka i Wiedza. 2008: 31. ISBN 8305135330.

- ^ Binney, Marcus. The Women Who Lived For Danger. Hodder & Stoughton. 2012. ISBN 1444756435.

- ^ COUNTESS EX-SPY STABBED IN LONDON HOTEL

- ^ McCormick, Donald. The Life of Ian Fleming. Peter Owen Publishers. 1993: 151. ISBN 0720608880.

- ^ The spy who loved men: She was Churchill's favourite spy, the inspiration for Bond's lover in Casino Royale, and always had a knife strapped to her thigh. MailOnline. 16 October 2012 [25 October 2012] (English).

- ^ 關於她的出生地點,有四種說法。其中一種說法是,她是在華沙Zielna街45號出生的,那裡是她外祖父、祖母的居所。Larecki, Krystyna Skarbek, pp. 32 - 34.

- ^ [http://what-when-how.com/women-and-war/granville-christine-pseud-krystyna-skarbek-gizycki-resistance-polish/ Granville, Christine, pseud. (Krystyna Skarbek Gizycki) (Resistance, Polish) ]

- ^ 有人認為,她父親的伯爵爵位,並未獲得俄國承認。Ronald Nowicki, "Krystyna Skarbek: a Letter", The Polish Review, Vol. 50, 2005, p. 100.

- ^ 這個姓氏源自德國,翻譯成英文是Goldfeather。

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 3.

- ^ Michael Robert Patterson. Wladimir B. Krzyzanowski. Arlingtoncemetery.net. [14 February 2010].

- ^ Jarosław Krawczyk, "Wielkie odkrycia ludzkości. Nr 17", Rzeczpospolita, 12 June 2008.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 7.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 12.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 17.

- ^ Madeleine Masson, Christine, pp. 20–21.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 22.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 23.

- ^ 20.0 20.1 Madeleine Masson, Christine, p. 24.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 32.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 104.

- ^ Madeleine Masson, Christine, pp. 39–40.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 68.

- ^ [en.chopin.nifc.pl/chopin/persons/detail/id/2638 Fryderyk Skarbek]

- ^ Christopher Kasparek, "Krystyna Skarbek: Re-viewing Britain's Legendary Polish Agent", The Polish Review, vol. XLIX, no. 3 (2004), p. 950.

- ^ WW II German Infantry Anti-Tank Weapons

- ^ Ronald Nowicki, "Krystyna Skarbek: a Letter", The Polish Review, vol. L, no. 1 (2005), p. 99. Christopher Kasparek, letter to the editor, The Polish Review, vol. L, no. 2 (2005), pp. 253–55.

- ^ Marcus Binney, The Women Who Lived for Danger, p. 325.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 116.

- ^ Marcus Binney, The Women Who Lived for Danger, pp. 71–72.

- ^ Christopher Kasparek, "Krystyna Skarbek: Re-viewing Britain's Legendary Polish Agent", The Polish Review, vol. XLIX, no. 3 (2004), p. 949.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 131.

- ^ Read, Anthony, and David Fisher, Operation Lucy: Most Secret Spy Ring of the Second World War, New York, Coward, McCann & Geoghegan, 1981, ISBN 0-698-11079-X.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. 127.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. xxx.

- ^ Madeleine Masson, Christine, p. xxvii.

[[Category:OBE勳銜]]

[[Category:波兰军事人物]]

[[Category:波蘭第二次世界大戰人物]]

[[Category:第二次世界大戰女性人物]]

[[Category:移民英國的波蘭人]]

[[Category:波蘭猶太人]]

[[Category:波兰贵族]]

[[Category:華沙人]]

茂茂起義[編輯]

| Mau Mau Uprising 茂茂起義 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

| 參戰方 | |||||||

| 茂茂武裝[1][2][A] | |||||||

| 指揮官與領導者 | |||||||

|

德丹·基馬蒂 穆薩·美沃里亞馬 沃祖·伊頭 斯坦利·馬森格 |

| ||||||

| 兵力 | |||||||

| 不詳 |

10,000正規軍(包括非裔士兵與英裔士兵) 21,000警察 25,000基庫尤本土衛隊[3][4] | ||||||

| 傷亡與損失 | |||||||

|

茂茂武裝: 死亡:官方數字為12,000人;非官方數字為20,000以上[5]被俘:2,633人 投降:2,714人 |

英軍與親英武裝: 死亡:200人 受傷:579人 投降:不適用 | ||||||

|

茂茂武裝傷及的平民:[3][6] 死亡:1,819名非洲人;26名亞洲人;32名歐洲人 受傷:916名非洲人;36名亞洲人;26名歐洲人 | |||||||

茂茂起義(英語:Mau Mau Uprising、Mau Mau Revolt),英國稱為肯亞危機(Kenya Emergency)、茂茂叛亂( Mau Mau Rebellion),在英國殖民政府時期,肯亞於1956年至1960年間,發生的軍事衝突。[B]舉事的反殖民主義團體稱為茂茂,成員多是基庫尤人。與之對抗的是英軍與當地親英武裝。[1][7]

舉事沒有得到肯亞人民廣泛的支持,還遭到了英軍強力鎮壓。[8]1956年10月21日,茂茂首領德丹·基馬蒂(Dedan Kimathi)被捕,這一事件標誌著舉事的最終失敗,英軍在肯亞的行動也終告結束。[9]

部分學者認為,這一事件為肯亞日後獨立打下了基礎。[10]但另一些學者則認為,舉事不但沒有為獨立打下基礎,還為肯亞製造了混亂,推遲了英國賦予當地獨立地位的時間。這一事件不但製造了肯亞歐裔居民與倫敦當局之間的裂痕,還製造了親英、反英非裔居民族群的對立局面。[2][5][11]

2013年,英國政府公開為茅茅起義期間的作為,向肯亞人民道歉。

辭源[編輯]

今人並不清楚「茂茂」一詞的來由。根據一些茂茂成員的說法,他們從不會自稱為「茂茂」成員,只會自稱為「肯亞土地及自由軍」士兵(Kenya Land and Freedom Army,簡稱為KLFA)。[12]一些書籍,如弗雷德·馬奇德拉尼(Fred Majdalany)的緊急狀態:茂茂全史(State of Emergency: The Full Story of Mau Mau)稱「茂茂」是「Uma Uma」(意為滾、滾)的變形詞,除此之外,這還是一個軍事隱語,來自基庫尤男童在他們進行割禮時遊玩的一個語言遊戲。馬奇德拉尼進一步指出,英國人在不清楚這一詞語的意思的情況下,就為基庫尤人貼上「茂茂」的標籤。[13]

隨著衝突進行,時間推移,學界出現了一個新的解釋:這是「Mzungu Aende Ulaya, Mwafrika Apate Uhuru」(斯瓦希里語,意為讓外國人滾回家,讓非洲人重新取得獨立地位)的反向縮略語(Backronym)。[14]被俘茂茂成員J·M·卡里烏基(J.M. Kariuki)則認為,英國人之所以用「茂茂」稱呼他們,而不是用「KLFA」稱呼他們,是因為英國人想顯示出他們沒有國際合法性。[15]卡里烏基又宣稱,起義者之所以接受這一稱呼,是因為他們想反擊「殖民主義宣傳」。[14]

起義的性質[編輯]

當時的殖民主義者認為,茂茂野蠻、暴力,經常進行墮落的部落崇拜,他們起義只是感情的宣洩,而非理性的表達。茂茂是一種「變態的部落文化」,企圖將基庫尤人帶回英國管治肯亞之前的「黑暗舊時代」。[16][17]這反映出英國人漠視民情。英國政府對這一起義的解釋,並沒有包括農業專家的意見,也沒有包括經濟學家、歷史學家的意見,甚至不包括長期接觸基庫尤人的歐裔居民,如路易斯·李奇的意見。相反,官方解釋包括能夠分析「非洲人心理」的心理學家J·C·卡羅瑟斯(J.C. Carothers)的意見。他的意見對英軍在起義中運用的心理戰術有很大影響。英軍標籤茂茂為「不理性的邪惡力量,被衝動的獸性所主宰,受到世界範圍內的共產主義影響」。卡羅瑟斯的意見對日後的科菲爾德報告(Corfield Report)也有很大影響。[18]

心理戰對英國人來說,變得越來越重要。他們採取了分而治之的政策,「強調這是一場內戰,而不是白人與黑人之間的種族戰爭」,希望拉開茂茂與基庫尤人,基庫尤人與其他居民的距離。這些宣傳工作,對拉開茂茂與基庫尤人的距離,作用不大。不過,這些工作的確拉開了其他居民與茂茂的距離。[19]

到了20世紀60年代中,這種傳統觀點受到了茂茂前成員、領導人挑戰。新觀點認為,茂茂是非洲民族主義的重要組成部分,還認為,這一運動是現代的、民族主義的,是對不公與壓迫的反抗。不過,新觀點的提出者,在進行研究時,刻意淡化了茂茂的基庫尤性質。[20]

肯亞社會目前仍有討論茂茂的性質、目標、影響,而世界範圍內的學術團體,也有討論類似話題。[21][22]不過,這場戰爭還有一個在肯亞罕為人知 - 正如很多基庫尤人加入了茂茂一樣,不少基庫尤人選擇為殖民地政府而戰。有學者因此說這場戰爭是一場基庫尤人的內戰。[11][5][22][23]茂茂的成員主要是基庫尤人的原因是,殖民主義對他們的負面影響最深。[16][24]

歷史學家Wunyabari O. Maloba寫道:「毫無疑問,茂茂是非洲最近發生的事件中最重要的事件。」[25]但另一位歷史學家則認為,Maloba等人的研究「不加篩選地吸收茂茂戰爭的宣傳」,並指出他們的研究與早期對茂茂的「簡單」研究的相似之處。[26][26]而這些早期的研究,就是將茂茂戰爭定義為一場雙極性的、「在反殖民主義者與殖民主義者之間爆發」的衝突。[26]卡羅林·埃爾金斯(Caroline Elkins)在2005年進行的研究,也有類似言論,批評Maloba等人的研究太過主觀。[27][28]

後續發展[編輯]

四名當年的倖存者,在英國倫敦法院,對英國政府提起告訴。英國政府主張,此事應由當年的英國殖民政府,與肯尼亞共和國政府負責,現今的英國政府並無責任。而且此事已經超過司法追訴日期。

2011年英國倫敦高等法院宣判,茅茅起義當事人的告訴合法,裁定起訴。英國外交部長宣布,對此事件,英國對肯尼亞人民表示深切遺憾,將對當年受害者賠償1400萬英鎊(約2千萬美元)。同時也將在肯尼亞首都,興建紀念碑[30]。

註腳[編輯]

- ^ 1.0 1.1 Anderson (2005).

- ^ 2.0 2.1 Maloba (1993).

- ^ 3.0 3.1 Page (1996), p. 206.

- ^ Anderson (2005), p. 5.

- ^ 5.0 5.1 5.2 Anderson (2005), p. 4. "Much of the struggle tore through the African communities themselves, an internecine war waged between rebels and so-called 'loyalists'—Africans who took the side of the government and opposed Mau Mau."

- ^ Anderson (2005), p. 84.

- ^ Elkins (2005).

- ^ The Oxford Illustrated History of the British Army (1994) p. 346

- ^ The Oxford Illustrated History of the British Army (1994) p. 350

- ^ Percox, David A. Kenya: Mau Mau Revolt. Shillington, Kevin (編). Encyclopedia of African History, Volume 1, A–G. New York: Fitzroy Dearborn: 751–752. 2005. ISBN 1-57958-245-1.

The Mau Mau revolt forced the British government to institute political and economic reforms in Kenya

- ^ 11.0 11.1 Branch (2009), p. xii.

- ^ Kanogo (1992), pp. 23–5.

- ^ Majdalany, Fred. State of Emergency: The Full Story of Mau Mau. Boston: Houghton Mifflin. 1963: 75.

- ^ 14.0 14.1 Kariuki (1960), p. 167.

- ^ Kariuki (1960), p. 24.

- ^ 16.0 16.1 Füredi (1989), p. 4. 引用錯誤:帶有name屬性「füredi1989_4to5」的

<ref>標籤用不同內容定義了多次 - ^ Berman (1991), p. 182–3.

- ^ McCulloch (1995), pp. 64–76.

- ^ Füredi (1998), pp. 119–21.

- ^ Berman (1991), p. 183–5.

- ^ Clough (1998), p. 4.

- ^ 22.0 22.1 Branch (2009), p. 3.

- ^ Mau Mau uprising: Bloody history of Kenya conflict. BBC News. 7 April 2011 [12 May 2011].

There was lots of suffering on the other side too. This was a dirty war. It became a civil war—though that idea remains extremely unpopular in Kenya today.

- ^ Berman (1991), p. 196. "The impact of colonial capitalism and the colonial state hit the Kikuyu with greater force and effect than any other of Kenya's peoples, setting off new processes of differentiation and class formation."

- ^ Thomas, Beth. Historian, Kenya native's book on Mau Mau revolt. UpDate. 1993, 13 (13): 7.

- ^ 26.0 26.1 26.2 Anderson (2005), p. 10.

- ^ See in particular David Elstein's angry letters:

- David Elstein. Letters: Tell me where I'm wrong. London Review of Books. 2005, 27 (11) [3 May 2011].

- David Elstein. The End of the Mau Mau. The New York Review of Books. 2005, 52 (11) [3 May 2011].

- David Elstein. Letters: Tell me where I'm wrong. London Review of Books. 2005, 27 (14) [3 May 2011].

- ^ Ogot (2005), p. 502. "There was no reason and no restraint on both sides, although Elkins sees no atrocities on the part of Mau Mau."

- ^ Pirouet. Armed Resistance and Counter-Insurgency: Reflections on the Anya Nya and Mau Mau Experiences. Mazrui, Ali A (編). The Warrior Tradition in Modern Africa. 1977: 197.

- ^ 英國政府就鎮壓毛毛起義賠償. BBC中文網. 2013年06月06日 [2013年06月11日] (中文(臺灣)).

[[Category:大英帝國]] [[Category:20世紀衝突]] [[Category:獨立戰爭]] [[Category:抗議]]

維多利亞時代女性[編輯]

| 1837年-1901年 | |

| |

| 之前 | 喬治王時代 |

|---|---|

| 之後 | 愛德華時代 |

| 君主 | 維多利亞女王 |

維多利亞時代的女性地位,經常被人視為英國國力、財富和社會環境之間的顯著差異的例證。當時的女性的地位,遠教今日低下。在維多利亞女王在位的時期,女性並沒有選舉權,起訴權和財產權。同時間,越來越多女性在工業革命後投入有薪工作。立法機構隨著女權主義思想在中產階級女性中間日漸普遍,廢除了一個個歧視性法律,而女性選舉權運動也在維多利亞時代末期開始興起。

婚姻及家庭[編輯]

維多利亞時代的女性,至少是中產階級的女性,是以家庭為中心的,女性要為丈夫清潔家居,烹煮食物,養育兒女。女性當時的權利相當有限,她們會在結婚時失去薪酬、物質財產(如土地產權)的所有權。[1]維多利亞時代的男女一旦結婚,女方所有的權利就會合法地轉交給她的丈夫。已婚夫婦在法律上是一個實體,丈夫是實體的代表者。因此,丈夫控制了男女雙方的所有財產、收入和金錢。維多利亞時代的女性在結婚後不但會失去金錢和財產,還會成為丈夫的財產。丈夫有權要求妻子生育兒女,清潔、整理家居。[2]婚姻因此可以視為一種契約,女方將自己交給男方,任由對方的意欲擺布。[3]人們可以看到奴役和婚姻的聯繫:妻子要服侍丈夫,滿足後者的意欲。[4]維多利亞時代的女性,權利極其有限。無論是未婚女性,亦或是已婚女性,都要面對很多困難。女性在經濟等各個方面,處於不利。當時的女性在婚姻及社會地位上,和男性相比,差距很大。男性因此在家庭中擁有經濟的地位,有控制女性的權力。[5]對維多利亞時代的女性而言,婚姻是很難結束的。[6]在女性權利團體爭取男女平等的同時間,女性要受到丈夫控制,忍受後者對自己在語言和經濟上的各種虐待。[7]女性在丈夫發生婚外情的情況下,也沒有權利離婚。離婚在當時是一個社會禁忌。[8]

家裡的天使[編輯]

Pater familias(以丈夫為一家之主)的概念在維多利亞時代的英國人的頭腦中根深蒂固。妻子的職責,如她在結婚時立下的誓言一樣,是愛丈夫、給丈夫以榮譽、服從丈夫。妻子在家庭當中的地位,僅次於丈夫,並非不重要的角色。妻子要服侍丈夫,以適當方法養育兒女。她是維持社會穩定的基石。不符合社會期望的女性會受到嚴厲的批評。

當時的英國有大量有關理想妻子的文學作品,供女性閱讀效仿。考文垂·帕特莫爾(Coventry Patmore)在1854年發表了一首極其流行的詩,家裡的天使(The Angel in the House)。他在詩中描繪了極具耐心、犧牲自我的理想妻子:

Man must be pleased; but him to please

Is woman's pleasure; down the gulf

Of his condoled necessities

She casts her best, she flings her breast [...]

She loves with love that cannot tire;

And when, ah woe, she loves alone,

Through passionate duty love springs higher,

As grass grows taller round a stone.[9]

維吉尼亞·吳爾夫在1942年向女性服務聯盟(Women's Service League)時聲稱「殺死家中的天使是女作家的職責之一」:

[理想的妻子]極具同情心、非常嬌媚、完全無私。她精通複雜的家庭生活藝術。她每日犧牲自己 ... 簡而言之,她完全沒有自己的意欲,只會關心他人,滿足他人。她尤其純潔。純潔是她的首要美德。[10]

家庭的將軍[編輯]

「家庭的將軍」(The Household General)這個詞,是伊莎貝拉·比頓(Isabella Beeton)在自己的著作比頓夫人的家居管理手冊(Mrs Beeton's Book of Household Management)中提出的。她將家庭的女主人和軍隊的指揮官、企業的領袖相提並論。為了家庭備受尊敬,擁有幸福、舒適和安寧,她必須明智徹底地履行職責。比如說,她需要組織、委派、教導僕人,這並不是輕鬆的任務,因為大部分僕人都並不可靠。她的中上階層讀者都會有一群僕人,需要家庭的女主人監管。她建議讀者用「家政帳簿」追蹤支出。她推薦每日記帳,每月檢查開支。女主人不但要追蹤僕人薪酬方面的支出,還要追蹤購買食物方面的支出。如果僕人的職責包括記帳,她推薦讀者定期查閱帳薄,確保一切妥當。[11]

比頓製作了一個列出僕人職位、薪酬的表格。僕人的確切數量和明確職責令人清楚認識到,物流方面的知識對女主人有益。比頓指出,只有「富裕貴族」的家庭,才能夠僱傭列表中的所有僕人。她建議讀者按照自己的預算和僕人經驗等等因素,調整僕人人數:[12]

| 男僕職位 | 無膳食、制服 | 有膳食、制服 |

|---|---|---|

| 管家 | ₤10-₤80 | – |

| 近身僕人 | ₤25-₤50 | ₤20-₤30 |

| 僕役長 | ₤25-₤50 | – |

| 廚師 | ₤20-₤40 | – |

| 園丁 | ₤20-₤40 | – |

| 僕役 | ₤20-₤40 | ₤15-₤25 |

| 助理僕役長 | ₤15-₤30 | ₤15-₤25 |

| 馬車夫 | – | ₤20-₤35 |

| 馬夫 | ₤15-₤30 | ₤12-₤20 |

| 下級僕役 | – | ₤2-₤20 |

| 小僕役 | ₤8-₤18 | ₤6-₤14 |

| 小馬夫 | ₤6-₤12 | – |

| 女僕職位 | 無額外茶、糖、酒配給 | 有額外茶、糖、酒配給 |

| 管家 | ₤20-₤45 | ₤18-₤40 |

| 近身僕人 | ₤12-₤25 | ₤10-₤20 |

| 褓姆長 | ₤15-₤30 | ₤13-₤26 |

| 廚師 | ₤11-₤30 | ₤12-₤26 |

| 上級僕役 | ₤12-₤20 | ₤10-₤17 |

| 上級洗衣僕役 | ₤12-₤18 | ₤10-₤15 |

| 雜役僕役 | ₤9-₤14 | ₤7 10s.-₤11 |

| 下級僕役 | ₤8-₤12 | ₤6 10s.-₤10 |

| 酒窖僕役 | ₤9-₤14 | ₤8-₤13 |

| 褓姆 | ₤8-₤12 | ₤5-₤10 |

| 下級洗衣僕役 | ₤9-₤11 | ₤8-₤12 |

| 廚房僕役 | ₤9-₤14 | ₤8-₤12 |

| 洗碟室僕役 | ₤5-₤9 | ₤4-₤8 |

當時的市面上面,有很多關於家政的書籍,在中產階級之間很受歡迎。除了比頓夫人的著作之外,有關家政的書籍還有弗雷德里克·佩德利夫人(Mrs. Frederick Pedley)的嬰兒照顧及兒童管理(Infant Nursing and the Management of Young Children)和家政實踐或家庭主婦職責(Practical Housekeeping; or, the duties of a home-wife),珍·愛倫·潘頓(Jane Ellen Panton)的由廚房到閣樓(From Kitchen to Garret,在十年內發行了十一個版本),雪莉·福斯特·墨菲( Shirley Forster Murphy,後任倫敦首席醫療官)的如何使我們的家變得健康(Our Homes, and How to Make them Healthy)。[13]

工人階級家庭生活[編輯]

工人階級的家庭生活遠遠沒有中上階層的舒適。法定最低居住質量對當時的大眾來說,是一個新概念。工人階級主婦的責任是儘量保持家居清潔、溫暖和乾燥。倫敦工人居住的貧民區有嚴重的過度擁擠問題。多個家庭住在同一個房間的情況並不罕見。90個人住10間房,或者是12個人住一間房(7英尺乘14英尺)是最極端的例子。[14]租金對工人來說,十分之高。百分之85的倫敦工人家庭,用五分之一收入支付房租,百分之50的家庭,用四分之一至二分之一的收入支付房租。社區越貧窮,租金越高昂。倫敦克尼(Hackney)附近的舊尼克爾區(Old Nichol)的每立方尺租金,比倫敦西區的高四至十倍。在貧民區擁有房產的人包括貴族、教士和上流社會的投資者。[15]

對沒有僕人的工人家庭女性而言,家務是沉重的負擔。廢氣是禍根:它通過風和霧污染窗戶、衣物、家具和地氈。主婦一般一個星期用手在鋅製或者銅製洗衣桶裡面,洗一次衣服。當時的女性可能會加熱洗衣桶裡面的水,同時放入一些蘇打,將硬水變軟。 [16]當時的主婦兩個星期就會洗一次窗簾。窗簾要在洗前浸泡鹽水,因為它往往被煤煙燻得焦黑。為了保持體面,女性會在每天早上擦洗門階。[17]

離婚及法律歧視[編輯]

家庭暴力及虐待[編輯]

當時的法律只認定男性是人,法律承認女性權利的過程十分緩慢。女性的權利到了20世紀才完全獲得認可。女性在結婚後會喪失財產權,權利並不會在離婚後恢復。就法律而言,丈夫掌有支配妻子的收入的權利。女性不能開銀行帳戶。已婚女性不能未經丈夫批准達成協議。各種財產限制為女性結束失敗婚姻製造困難和障礙。同時間,這些限制禠奪了女性控制自己的金錢的權利。

針對女性的家庭暴力逐漸得到社會改革家的關注。國會在1853年才通過了第一個針對家庭暴力的法例,防止和懲罰針對女性及兒童的暴力的法令(Act for the Better Prevention and Punishment of Aggravated Assaults upon Women and Children),而第一個針對虐待動物的法例,早在1821年,就已經通過。有關立法未能完全杜絕針對女性及兒童的暴力,因為法例的效力有限,處處受到限制。[18]

女性也不願運用有限的法律追索權,控告毆打自己的丈夫。1843年,一群主張保護動物的、禁止酒精飲品的活動家創立了改善和執行保護女性及兒童的法律的協會(Associate Institute for Improving and Enforcing the Laws for the Protection of Women and Children),處理這一個問題。協會所僱傭的檢查員,會對情況惡劣者提出檢控。協會針對的主要是工人階級女性,因為中上層的家庭都拒絕外人介入處理家庭內部的問題。有時候,禮教虛有其表的假象也會出現裂縫。1860年,伯克郡議員J·沃爾特(J. Walter)在下院聲稱其他議員如果「了解一下離婚法庭所揭露的事,就可能會擔心它揭示了所有家庭的秘密。針對女性的暴力,絕不限於低下階層。」[19]離婚後的恥辱,阻嚇了有意運用法律追索權,或者是結束婚姻的中上階層女性。

離婚[編輯]

女性的權益在19世紀有了很大的改變。在過往,父親在離婚後,總是會得到兒女的撫養權,不過,情況正在改變。1839年,國會通過了兒童撫養權法令(Custody of Infants Act),給予品格無瑕疵的母親在分居或離婚後取得兒女撫養權的權利。而1890年的婚姻訴訟法令(Matrimonial Causes Act)則給予了女性一定的權利離婚。不過,男性提出離婚只需要證明妻子通姦,而女性提出離婚,則需要證明丈夫犯有通姦以外的罪行,如亂倫、重婚、虐待家人和拋棄配偶。[20]1873年的兒童撫養權法令進一步擴大女性分居或離婚後取得兒女撫養權的權利。1878年,國會修訂了婚姻訴訟法令,此後,女性可以以丈夫虐待家人為由,提出分居,並且取得兒女的撫養權。裁判法院甚至可以向受到威脅的女性發放保護令,避免後者受到丈夫傷害。1884年的已婚女性財產法令(Married Women's Property Act)造成了巨大的改變。法令改變了已婚女性是丈夫的動產的觀點,承認了其獨立地位。1886年的兒童監護人法令(Guardianship of Infants Act)通過後,女性可以在丈夫逝世後成為兒女的單獨監護人。女性的權益逐步增加,最終她們可以為了良好目的離開丈夫。與女性權益有關的重要年份有:

- 1857年:家庭暴力可以作為女性提出離婚的理由

- 1870年:女性可以保留自己的收入

- 1878年:女性可以取得兒女的撫養權

生育控制及有關問題[編輯]

有關女性身體的社會禁忌[編輯]

維多利亞時代的理想女性具有純潔、貞潔、優雅和端莊的特質。在這一理想背後的是各種禮教。在禮教的拘束下討論內衣(有時會稱為「不可提及的事物」)是不可接受的。時人認為討論這種話題會令人對人體構造上的細節產生不健康的注意。一位當時的女士說:「我們所說的東西並不存在。實際上,我們甚至不想想那些東西。」[21]有時候,避免面對人體構造,會遇到尷尬的失敗。維多利亞女王的侍女埃莉諾·斯坦利閣下(Hon. Eleanor Stanley),在1859年就記載了路易莎·蒙塔古,曼徹斯特公爵夫人(Louisa Montagu, Duchess of Manchester)因為走路太快,被旋轉門絆倒裙箍的意外。

雖然,在男女聚會時提及女性內衣是不可接受的,但是,很多男性雜誌和雜耍劇場的諷刺劇,都以女士的燈籠褲等衣物為笑料。[22]

馬術在日益壯大的中產階級間逐漸流行起來。不少人以這個新市場為目標,出版了騎術禮儀手冊。對女性而言,在騎馬時保持端莊是極其重要的。女性在騎馬時,會在裙下穿著馬褲。女性的騎裝和男性的騎裝都是由同樣的裁縫剪裁製作的,所以在製作完成後,女性的騎裝要由女助手作出修改。[23]

環球旅行問世後,女性遇到了新的問題:其他地區的馬、驢或者是駱駝,往往並未受過訓練,不能橫鞍騎乘。部分女性在大衣下穿著馬褲或者是朱阿夫褲,解決這個問題。另一部分的女性,則穿源自印度的馬褲Jodhpurs解決問題。女性因此可以在有需要時橫鞍騎馬。女性在一戰結束之前,都要橫鞍騎馬。[24]女旅行家伊莎貝拉·伯德(Isabella Bird)挑戰了這一社會禁忌。她在42歲時接受醫生建議,出國旅行。她在夏威夷旅遊時下定決心,要好像男人那樣騎馬,而不是採用「不切實際」的橫鞍騎乘,遊覽全島。她曾經遊覽過美國西部、洛基山脈、日本、中國、巴格達、德黑蘭和黑海地區。她的遊記極受歡迎,暢銷不衰。

維多利亞時代的學者擔心女性運動會產生危害。加拿大醫生就進行了單車是否適合女性的討論:

1896年,有人在自治領醫學月刊和渥太華醫學月刊發表了一系列信件。他在信件中表達了自己的憂慮:女性在單車座椅上面有可能出現突然的性緊張釋放。部分醫生建議同僚鼓勵女性避開踩單車這一種危險的現代運動,繼續進行傳統的悠閒活動,避免加拿大女性對性的渴求過多。然而,並非所有的學者都認同這種說法,而有關討論一直進行到20世紀。[25]

維多利亞時代道德觀念及有關問題[編輯]

當時的社會只容許女性與一個男性,她的丈夫發生身體上的親密接觸。然而,男性擁有多個伴侶是可以接受的。女性往往因為不能離婚,而繼續留在與他人發生過接觸的丈夫身邊。[26]如果女性與其他男性發生了接觸,就會被視為「墮落」的女子。在維多利亞時代的文學作品中,有很多墮落女性付出沉重代價的例子。姦婦在眾多小說當中,結局悲慘,比如說列夫·托爾斯泰筆下的安娜·卡列尼娜,古斯塔夫·福樓拜筆下的包法利夫人。托馬斯·哈代也在德伯家的苔絲當中,描寫了一個因為被人強姦,失去童貞而備受排擠的女英雄。雖然有部分作家和藝術家在作品中對這種女性表現出同情,但是,仍然有另一部分的人試圖在作品中教導女性,不要犯下這種錯誤。在維多利亞時代,性是不可以公開坦誠討論的話題。公眾談性色變。當時的人認為,女性對性的欲望在很大程度上不會受對性的衝動困擾。就算女性的欲望並不強烈,太多性的經驗仍然會為女性的家庭和她本身帶來負面影響。為了限制家庭大小,女性本人,除了滿足丈夫欲望的情況下,必須壓抑對性的欲望。很多維多利亞時代的人「對性方面的事情在事實上椅子,感情上冷淡」。[27]為了鼓勵女性在婚前守貞,國會在1834年修訂濟貧法加入了女性必須為非婚生子女負起經濟責任的條文。[28]對女性而言,性關係不只好像男性的性關係那樣簡單,只與欲望和感覺有關。女性要避免錯誤,就要壓抑原有的對性的欲望。

-

棄兒,由理察·雷德格雷夫繪於1851年。父親將抱住私生子的女兒趕出家門。

-

良心覺醒,由威廉·霍爾曼·亨特繪於1853年。作品描繪了一個突然看到自己的錯誤的墮落女子。

-

過去與現在,一,由奧古斯都·埃格繪於1858年。一個發現了自己的妻子和他人通姦的丈夫手上面拿著證明妻子通姦的信件,腳下面踩著姦夫的微型肖像。

-

溺水身亡,由喬治·弗雷德里克·瓦特繪於約1850年。一個墮落女子為了逃避恥辱,跳河自盡,在滑鐵盧橋下面被波浪衝上岸上面。

阻止傳染病傳播的法令[編輯]

1864年,國會通過第一個阻止傳染病傳播的法令,加深了社會對女性的偏見。有不潔嫌疑的妓女必須接受強制的生殖器檢查。拒絕接受檢查可以被判監禁。確診患有疾病的妓女需要強制入住醫院,直到康復為止。

這個法令只對妓女有效,因此受到活動家批評,既沒有效,也不公平。[30]有關檢查是由沒有經過專門訓練的男警察進行的。警察可能會用一些細枝末節的事情作為理由,要求妓女接受檢查。法令在經過兩次修訂後,在1886年被國會廢除。約瑟芬娜·巴特勒(Josephine Butler)為了遊說國會廢除這一法令,投入了相當大的努力。

教育[編輯]

女性並不能自由學習科目。因此,女性更難掙脫束膊,在經濟上獨立自主。當時的教育男女有別。女性可以學習經過選的歷史、地理和文學,令她們有有趣但沒有爭議性的話題。部分女性也擅長「男性」的科目,如法律、物理、工程、科學和藝術。這些女性促進了教育方面的性別平等。當時的女性很難入讀大學。有人甚至認為,學習是違反女性天性的事情,會導致女性患上各種疾病。女性應該是「社會的裝飾品」。

注釋[編輯]

- ^ Buckner, Phillip Alfred. Rediscovering the British World. Calgary: University of Calgary Press. 2005.

- ^ Buckner, Phillip Alfred. Rediscovering the British World. Calgary: Calgary University Press. 2005: 137.

- ^ Baines, Barbara J. ELH http://muse.jhu.edu.cat1.lib.trentu.ca:8080/journals/elh/v065/65.1baines.html. 1998: 69–98 [March 1, 2013]. 缺少或

|title=為空 (幫助) - ^ Buckner, Phillip Alfred. Rediscovering the British World. Calgary: Calgary University Press. 2005: 139.

- ^ (Kreps 83).

- ^ Kreps, Barbara Irene. The Paradox of Women: The Legal Position of Early Modern Wives and Thomas Dekker’s The Honest Whore. ELH. Spring 2002, 69 (1): 83–102.

- ^ Bailey, Joanne. English Marital Violence in Litigation, Literature and the Press. Women's History. Winter, 19 (4): 144–153.

- ^ Forman, Cody Lisa. The Politics of Illegitimacy in an Age of Reform: Women, Reproduction, and Political Economy in England’s New Poor Law of 1834. Women's History. 2000, 11 (4): 131–156.

- ^ Patmore, Coventry Kelsey Dighton. The Angel in the House. Project Gutenberg. [6 November 2011].

- ^ Woolf, Virginia. Gilbert, Sandra and Susan Gubar, eds. , 編. "The Professions of Women" in Norton Anthology of Literature by Women 2. W. W. Norton & Company. 1996: 1346. ISBN 978-0-393-96825-5.

- ^ Beeton, Isabella. The Book of Household Management. 1861 [11 November 2011].

- ^ Beeton, Isabella. The Book of Household Management. 1861 [11 November 2011].

- ^ Flanders, Judith. The Victorian House. London: Harper Perennial. 2003: 392–3. ISBN 0-00-713189-5.

- ^ Wise, Sarah. The Blackest Streets: The Life and Death of a Victorian Slum. London: Vintage Books. 2009: 6. ISBN 978-1-84413-331-4.

- ^ Wise, Sarah. The Blackest Streets: The Life and Death of a Victorian Slum. London: Vintage Books. 2009: 9–10. ISBN 978-1-84413-331-4.

- ^ Murray, Janet Horowitz. Strong-Minded Women and Other Lost Voices from Nineteenth-Century England. New york: Pantheon Books. 1982: 177. ISBN 0-394-71044-4.

- ^ Murray, Janet Horowitz. Strong-Minded Women and Other Lost Voices from Nineteenth-Century England. New york: Pantheon Books. 1982: 179. ISBN 0-394-71044-4.

- ^ Wise, Sarah. The Blackest Streets: The Life and Death of a Victorian Slum. London: Vintage Books. 2009: 112. ISBN 978-1-84413-331-4.

- ^ Wise, Sarah. The Blackest Streets: The Life and Death of a Victorian Slum. London: Vintage Books. 2009: 113. ISBN 978-1-84413-331-4.

- ^ Hurvitz, Rachael. Women and Divorce in the Victorian Era. [30 October 2011].

- ^ Cunnington, C. Willett. English Women's Clothing in the Nineteenth Century: A Comprehensive Guide with 1,117 Illustrations. Dover Publications. 1990: 20. ISBN 978-0-486-26323-6.

- ^ Cunnington, C. Willett. English Women's Clothing in the Nineteenth Century: A Comprehensive Guide with 1,117 Illustrations. Dover Publications. 1990: 22. ISBN 978-0-486-26323-6.

- ^ Berg, Valerie. The Berg Companion to Fashion. Berg Publishers. 2010: 249–50. ISBN 978-1-84788-592-0.

- ^ Berg, Valerie. The Berg Companion to Fashion. Berg Publishers. 2010: 250. ISBN 978-1-84788-592-0.

- ^ O'Connor, PhD, Eileen. Medicine and Women's Clothing and Leisure Activities in Victorian Canada. Yale Journal for Humanities in Medicine. [26 October 2011].

- ^ Forman, Lisa Cody. The Politics of Illegitimacy in an Age of Reform: Women, Reproduction, and Political Economy in England’s New Poor Law of 1834. Women's History. 2000, 11 (4): 131–156.

- ^ Marsh, Jan. Sex & Sexuality in the 19th Century. Victoria and Albert Museum. [March 4, 2013].

- ^ Forman, Cody Lisa. The Politics of Illegitimacy in an Age of Reform: Women, Reproduction, and Political Economy in England’s New Poor Law of 1834. Women's History. 2000, 11 (4): 131–156.

- ^ Portsmouth Dockyards by James Tissot. Tate Collection. [7 November 2011].

- ^ McElroy, Wendy. The Contagious Disease Acts. [30 October 2011].

[[Category:女性歷史]]

東印度公司治下的印度[編輯]

| 東印度公司治下的印度 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1774年—1858年 | |||||||||||||||||

格言:Auspicio Regis et Senatus Angliae 「奉英國國王及國會之命」 | |||||||||||||||||

| 地位 | 東印度公司殖民地 | ||||||||||||||||

| 首都 | 加爾各答 | ||||||||||||||||

| 常用語言 | 英語及多種其他語言 | ||||||||||||||||

| 總督 | |||||||||||||||||

• 1774年–1775年 | 沃倫·黑斯廷斯 | ||||||||||||||||

• 1857年–1858年 | 查爾斯·坎寧 | ||||||||||||||||

| 歷史 | |||||||||||||||||

• 英國國王任命第一任總督 | 1774年10月20日 | ||||||||||||||||

• 第三次英馬戰爭 | 1817年–1818年 | ||||||||||||||||

• 印軍嘩變 | 1857年 | ||||||||||||||||

• 英國國會通過印度政府法令 | 1858年8月2日 | ||||||||||||||||

| 貨幣 | 盧比 | ||||||||||||||||

| ISO 3166碼 | IN | ||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

| 今屬於 | |||||||||||||||||

歷史系列條目 |

|---|

| 印度歷史 |

|

東印度公司治下的印度(Company rule in India,又稱為東印度公司治理時期,Company Raj,[1]Raj是印地語的詞彙,意為管治[2]),指不列顛東印度公司在印度次大陸建立的政權。東印度公司的管治始於1773年,以定都加爾各答,任命第一任總督沃倫·黑斯廷斯和確立自身對印度的直接管治為標誌。[3]在此之前,東印度公司的部隊在布克薩爾戰役中擊敗了孟加拉的軍隊,獲得了在孟加拉和比哈爾徵收稅款的權利,「Diwani」。[4][5]1857年,印軍爆發嘩變,導致英國國會在次年引入通過印度政府法令,將東印度公司的領土交由英國政府直接管理,建立英屬印度。

領土擴張[編輯]

不列顛東印度公司建於1600年,起初稱為「進行倫敦對東印度貿易的商人的協會」(The Company of Merchants of London Trading into the East Indies)。1612年,莫臥兒帝國皇帝賈漢吉爾批准東印度公司在印度西岸的港口蘇拉特建立貿易站。東印度公司因此在印度建立了第一個據點。1640年,南部的毗奢耶那伽羅帝國的時任皇帝,地華·拉亞二世(Deva Raya II)又批准了東印度公司在東南岸的馬德拉斯建立貿易站。葡萄牙公主布拉干薩的凱薩琳(Catherine of Braganza)和英國國王查理二世結婚的時候,葡萄牙向英國送出了離蘇拉特不遠的孟買貿易站,作為公主的嫁妝。東印度公司在1668年租借了這一島嶼。二十年後,東印度公司在東岸也建立了多個據點。最深入內陸的據點位於恆河三角洲的加爾各答。同一時間裡,葡萄牙、荷蘭、法國、丹麥東印度公司都在印度沿岸設立了類似的據點,不列顛東印度公司可以說是平平無奇的,時人很難會想像到,這間公司最後會在印度次大陸存在了這麼長的一段時間。

普拉西戰役和布克薩爾戰役完結後,東印度公司鞏固了自身在印度的地位,迫使莫臥兒帝國皇帝沙·阿拉姆二世將在孟加拉、比哈爾和奧里薩三地徵收稅款的權利,「Diwani」,交給東印度公司,使得東印度公司成為了「Diwan」。1773年,東印度公司成為了下恆河平原(Lower Gangetic plain)大片區域的實際統治機構。同時間,東印度公司也開始在孟買和馬德拉斯附近進行擴張。四場英邁戰爭(Anglo-Mysore Wars)和三場英馬戰爭完結後,東印度公司又控制了象泉河以南的大片地域。

東印度公司擴張的形式主要有兩種。第一種是直接吞併印度土邦,並在當地直接進行管治。通過這種方式納入東印度公司的版圖之內的地區包括北方邦、德里、信德、旁遮普、西北邊境省,和英錫戰爭結束後獲得的克什米爾。不過,東印度公司在獲得克什米爾後不久,就和查謨的多格拉王朝簽署了阿姆利則條約(Treaty of Amritsar),出賣了克什米爾,使得此地從此成為了一個土邦。1854年,東印度公司又吞併了拜拉爾(Berar),奧都(Oudh)也在兩年後,被東印度公司吞併。[6]

東印度公司公司的第二種擴張形式是通過和當地君主簽署條約,來使得後者承認東印度公司的霸權,代價是給予當地一定程度上的自治。這樣做是因為東印度公司只是一間商業機構,受到制約,所以,要通過這種手段來獲得管治的合法性。[7]在最初的大半個世紀內,東印度公司最主要的支持者是附屬聯盟(Subsidiary alliance)的成員。[7]到了19世紀初,大半個印度的地方政權,都是聯盟的成員。[7]東印度公司歡迎為了保住自己的領土,而加入聯盟的當地君主。東印度公司認為這種非直接的管治方式是經濟實惠的,因為這種管治方式不會帶來直接管治所需的費用,也不會帶來政治上的負面效果,還能夠得到當地人的支持。[8]同時間,東印度公司承諾「保護附屬聯盟的成員,尊重他們的傳統和榮譽。」[8]在這個制度之下建立的國家稱為土邦,印度教君主稱為大君(Maharaja),而穆斯林君主則稱為太守(Nawab)。重要的土邦包括:科欽(Cochin)、赴齋浦爾(Jaipur)、特拉凡哥爾、海得拉巴(Hyderabad)、邁索爾(Mysore)、薩特萊傑河南諸邦(Cis-Sutlej Hill States)、印度中部諸邦(Central India Agency)、卡奇及古吉拉特蓋克瓦德地區(Kutch and Gujarat Gaikwad territories)、拉傑普塔納(Rajputana)和巴哈瓦爾布爾(Bahawalpur)。[6]

歷任總督列表[編輯]

| 總督 | 任期 | 事件 |

|---|---|---|

| 沃倫·黑斯廷斯 | 1773年10月20日–1785年2月1日 | 1770年孟加拉饑荒 羅希拉戰爭 第一次英馬戰爭 查理西饑荒 第二次英邁戰爭 |

| 查爾斯·康沃利斯 | 1786年9月12日–1793年10月28日 | 康沃利斯法規 永久居留法 科欽成為英國的半保護國 第三次英邁戰爭 道耳巴拉饑荒 分離司法及稅收系統 |

| 約翰·索爾 | 1793年10月28日–1798年3月 | 重組、縮小東印度公司軍隊 赴齋浦爾、特拉凡哥爾成為英國的保護國 占領安達曼群島 占領荷屬錫蘭沿海地區 |

| 理察·韋爾斯利 | 1798年5月18日–1805年7月30日 | 海德拉巴尼薩簽署條約,成為附屬聯盟的第一個成員 第四次英邁戰爭 奧都太守向東印度公司割讓戈勒克布爾、羅希爾坎德兩個專區,阿拉哈巴德、法塔赫布爾、埃達沃、邁恩布里、埃達六個縣,和部分屬於米爾扎布爾和特萊兩個地區的領土 馬拉地帝國宰相巴吉·拉奧二世簽署勃生條約,加入附屬聯盟 德里戰役 第二次英馬戰爭 東印度公司吞併河間和阿格拉 建立割讓及征服諸省 |

| 查爾斯·康沃利斯 | 1805年7月30日–1805年10月5日 | 前任總督發動多場戰爭,導致東印度公司財政緊張 康沃利斯受命議和,但客死他鄉 |

| 喬治·希拉蕊奧·巴洛 (代理) | 1805年10月10日–1807年7月31日 | 韋洛爾叛亂 |

| 明托勳爵 | 1807年7月31日–1813年10月4日 | 入侵爪哇 占領模里西斯 |

| 黑斯廷斯侯爵 | 1813年10月4日–1823年1月9日 | 英尼戰爭 吞併庫毛恩、加瓦爾和東錫金 薩特萊傑河南諸邦 第三次英馬戰爭 拉傑普塔納諸邦接受英國保護 建立新加坡 卡奇接受英國保護 巴羅達接受英國保護 印度中部諸邦 |

| 阿美士德勳爵 | 1823年8月1日–1828年3月13日 | 第一次英緬戰爭 緬甸向東印度公司割讓德林達依、阿臘肯和阿薩姆 |

| 威廉·本廷克 | 1828年7月4日–1835年3月20日 | 引入1829年孟加拉娑提法規,禁止寡婦殉葬 禁止強盜法令,1836年-1848年 邁索爾接受英國保護 巴哈瓦爾接受英國保護 東印度公司吞併古爾格 |

| 奧克蘭勳爵 | 1836年3月4日–1842年2月28日 | 建立西北邊境省 建立郵政部 1837年-1838年阿格拉饑荒 東印度公司占領亞丁 [9] 第一次英阿戰爭 埃爾芬斯通的大軍遭到屠殺 |

| 艾倫伯度勳爵 | 1842年1月28日–1844年6月 | 第一次英阿戰爭 吞併信德 印度奴隸法令 |

| 亨利·哈丁 | 1844年7月23日–1848年1月12日 | 第一次英錫戰爭 錫克簽署拉合爾條約,割讓傑伊瓊杜瓦巴、哈扎拉和克什米爾 查謨的古拉卜·辛格簽署阿姆利則條約,購入克什米爾 |

| 達爾胡西侯爵 | 1848年1月12日–1856年2月28日 | 第二次英錫戰爭 旁遮普和西北邊境省 印度鐵路動工 禁止對改宗、改種姓者的法律歧視法令 架設第一條電報線路 第二次英緬戰爭 吞併下緬甸 恆河運河開通 吞併薩塔拉、齋浦爾、薩姆巴爾普爾、那格浦爾和占西 吞併比哈爾和奧都 首次引入郵票 公共電報開始運作 |

| 查爾斯·坎寧 | 1856年2月28日–1858年11月1日 | 印度教寡婦再婚法令 創辦第一間大學 印軍嘩變 英國國會通過1858年印度政府法令,不列顛東印度公司清盤 |

規章制度[編輯]

在普拉西戰役之前,東印度公司的領土,包括管轄區的首府,如加爾各答、馬德拉斯和孟買,絕大部分都實行自治。自治機構稱為「城鎮委員會」(Town council),由商人組成。[10]委員會的權力很小,只能管理地方事務,不過,它防止了東印度公司的官員濫用職權,犯下嚴重的錯誤。[10]普拉西戰役之後,東印度公司取得了孟加拉「Diwani」的頭銜,開始受到英國公眾關注。[10]東印度公司的財政管理開始受到質疑 - 東印度公司的一些官員在返國的時候腰錢萬貫,但是,東印度公司本身卻出現了淨虧損。有一些人聲稱,官員的財富都是通過極力搜刮而得來的。[11]到了1772年,東印度公司已經要向政府借款維持運作。有人開始擔心東印度公司貪污受賄的風氣會傳回英國。[12]英國政府在這一問題上受到了考驗。[13]1773年,英國政府在進行了多次諮詢之下,引入了規章法令(Regulating Act),法令的詳題說明了它的目的:「以更好地管理東印度公司在印度和歐洲的事務」。[14]

引入法令的英國首相諾斯勳爵起初計劃將東印度公司的領土交給政府管理,但是,這一計劃遭到了不少反對。[13][12]因此,他被迫作出妥協,在法令中加入條文,承認東印度公司有權代表國王行使權利。不過,這也確立了君主對東印度公司領土的最終主權。[15]法令通過後,東印度公司需要接受政府和國會的監管,各個方面的通訊,亦要接受政府審查。[15][16]法令還確立了孟加拉威廉堡管轄區的至高地位。[17]法令通過後,沃倫·黑斯廷斯獲提名為總督,另外四人獲提名為四人會議(Council of Four,又稱加爾各答行政會議)成員,管理監視印度事務。[17]次等管轄區,如馬德拉斯聖喬治堡管轄區,和孟買管轄區,未經總督會同孟加拉行政會議(Governor-General of Bengal in Council)批准,不得擅自發動戰爭或簽署條約 - 除非有擅自作出決定的必要。[18]次等管轄區的總督,需要聽從威廉堡總督的命令,也需要將一切重要的資訊,傳達予威廉堡總督。[14]不過,這一法令的條紋太過含糊,使得印度官員有機會對條文作出各種解釋,印度政府因此沒有作出改善,各總督、各地方總督、各行政會議成員之間,經常發生爭執。[16]法令也有針對貪污風氣的條文:禁止東印度公司官員在當地進行自己進行貿易,或者是接受當地人的「禮物」。[14]

威廉·皮特擔任首相後,引入了另一條法令:1784年印度法令(India Act of 1784),在本土建立了一個委員會,監管東印度公司,阻止股東干預印度事務。[19]該個委員會稱為控制委員會(Board of Control),成員包括兩名閣員(其中一名是財政大臣)為數六人。[16]當時的國會,也存在一場有關孟加拉地主權利的辯論。國會最後達成了共識,支持孟加拉行政會議菲利普·弗朗西斯,同時也是沃倫·黑斯廷斯的政敵的觀點,孟加拉的所有土地應被視為「當地地主和家族的地產和遺產」。[20]法令考慮到東印度公司官員的所作所為,指出有無數人投訴印度各種王公貴族被人不公地剝奪了土地權、司法權和各種權利和特權。[20]同時間,董事會的成員開始支持弗朗西斯的另一個主張:固定孟加拉的土地稅率,永不作出改動,為查爾斯·康沃利斯日後推行永久居留法(Permanent Settlement)鋪平了道路。[21]印度法令也規定了地方管轄區,要加設一些職位,分管內政和軍事事務。[22]法令也擴大了孟加拉管轄區的權利。不過,因為通訊科技落後,印度其他地區仍然由其他人掌控的原因,次等管轄區在19世紀之前都有一定的自治權。[23]1796年,東印度公司任命查爾斯·康沃利斯為新任總督。康沃利斯和前任總督黑斯廷斯相比,不但權力更大,而且還有內政大臣亨利·鄧達斯(Henry Dundas)支持。[24]1784年後,英國政府擁有了任命印度所有重要官員的權力。一個人是否適合擔任總督,最重要的是他的政治關係,而不是管理能力。[25]大部分總督都是保守派地方鄉紳,只有少部分總督,如威廉·本廷克勳爵(Lord William Bentinck)和達爾胡西侯爵(Lord Dalhousie)是自由派的成員。[25]

彈劾沃倫·黑斯廷斯期間所發生的的事情,改變了英國公眾對東印度公司的觀點。審訊為時極長,前前後後進行了七年。[26]推動這一工作的人,除了埃德蒙·伯克以外,還有一些官員。[26]伯克認為,黑斯廷斯的罪行不單有貪污受賄,還有完全按照自己的判斷,無視法律,作出決定,故意對他人造成困擾。辯方則回應道,他的行為是考慮了印度習俗和傳統的。[26]雖然,伯克的演講獲得了不少掌聲,也為印度帶來了不少關注,但是,黑斯廷斯最後都是被判無罪,民族主義復甦是造成這個結果的原因之一。不過,伯克的努力也不是完全白費的,英國公眾在他的努力之下,對東印度公司的印度領土,有了一種責任感。[26]

進入19世紀後,商界出現了取消東印度公司壟斷權的呼聲。1813年,國會通過了特許狀法令(Charter Act),為東印度公司的特許狀續期。不過,法令取消了東印度公司壟斷茶葉以外的商品的權利,而且向投資者和傳教士開放了印度。[27]英國君主和國會對東印度公司的監管越來越嚴密。到了19世紀20年代,英國君主會保護到印度傳教或者做生意的英國國民。[27]1833年,國會再度為東印度公司續約的時候,取消了東印度公司的商業智能,還將東印度公司的領土併入英國的版圖之內,只是保留了東印度公司管理印度的權利。[27]法令也賦予了總督會同行政會議監管全印度民政和軍事大權的權力。[23]出於管理新領土的原因,法令創設了一個新的管轄區,阿格拉管轄區(Presidency of Agra),方便進行管理。1856年,管轄區擴大了版圖,最終成為阿格拉及奧都聯合省。[23]在同一段時間內,有人創設了副總督一職,管理孟加拉、比哈爾、奧里薩的事務,令印度總督可以專注於印度事務。[23]

徵收稅款[編輯]

1765年之前,孟加拉仍然實行莫臥兒帝國時代的收稅制度:地稅包收人(Zamindar)以莫臥兒帝國皇帝的名義,在「Diwan」的監督之下徵收地稅。[28]在這一制度之下,土地沒有單一的所有者,農民、包收人、政府都擁有土地的部分產權。[29]包收人是政府和農民之間的中間人,通過經濟租獲利。[29]在莫臥兒時代,土地的產權屬於政府所有,包收人只是代替政府收稅。[29]東印度公司獲得「Diwani」的頭銜之後,因為不熟悉印度事務,而犯下了不少錯誤,甚至有可能加劇了1770年孟加拉饑荒。[30]東印度公司並沒有盡力緩解災情。[31]大饑荒的經濟和文化影響非常深遠。孟加拉作家Bankim Chandra Chattopadhyay在一個世紀後就創作了以此為題的小說Anandamath。[30]

沃倫·黑斯廷斯擔任總督後,東印度公司開始在孟加拉管轄區徵收地稅。為此,東印度公司在加爾各答和巴特那建立了稅務委員會(Board of Revenue),還將之前的稅收記錄,由穆爾斯希達巴德運到加爾各答。[32]奧都割讓貝拿勒斯後,此處也開始實行新稅收制度。貝拿勒斯的稅收由常駐官員(Resident)負責。[32]1774年,東印度公司為了遏制貪污風氣,用省委員會取代了「區域稅吏」(District Collector)。各區都有印度稅吏協助委員會收稅。[32]稅吏(Collector)這一職銜的名稱,反映了「印度政府地稅徵收的核心:這是政府的主要功能,它塑造政府的行政部門和管理模式。」[33]

東印度公司延續了莫臥兒時期的稅收制度。農民在這一稅收制度之下,負擔極其沉重,有三分之一的作物都要上繳。東印度公司決定以舊制度作自身稅務政策的基準。[34]不過,印度各地都有不同的收稅方法。因此,東印度公司派出了一個巡迴委員會,到孟加拉管轄區的新領土,進行視察,以作出決定。在作出決定前,首先建立一個臨時的包稅制度。[35]東印度公司制定稅收政策的目標是:一,平衡農民和包收人的利益。二,確保稅收制度能最大限度地增加政府的收入,和穩固政府的管治。[34]東印度公司初期的稅收制度,和莫臥兒的相比,較為不正式,不過,為日後的管治立下了基石。[34]

注釋[編輯]

- ^ Robb 2004,第116–147頁 "Chapter 5: Early Modern India II: Company Raj", Metcalf & Metcalf 2006,第56–91頁 "Chapter 3: The East India Company Raj, 1772–1850," Bose & Jalal 2003,第76–87頁 "Chapter 7: Company Raj and Indian Society 1757 to 1857, Reinvention and Reform of Tradition."

- ^ Oxford English Dictionary, 2nd edition, 1989: Hindi, rāj, from Skr. rāj: to reign, rule; cognate with |L. rēx, rēg-is, OIr. rī, rīg king (see RICH).

- ^ Metcalf & Metcalf 2006,第56頁

- ^ Bose & Jalal 2003,第76頁

- ^ Brown 1994,第46頁, Peers 2006,第30頁

- ^ 6.0 6.1 Ludden 2002,第133頁

- ^ 7.0 7.1 7.2 Brown 1994,第67頁

- ^ 8.0 8.1 Brown 1994,第68頁

- ^ British East India Company captures Aden on January 18, 1839

- ^ 10.0 10.1 10.2 Bandyopadhyay 2004,第76頁, Imperial Gazetteer of India vol. IV 1908,第14頁

- ^ Imperial Gazetteer of India vol. IV 1908,第14頁, Peers 2006,第35頁, Bandyopadhyay 2004,第76頁

- ^ 12.0 12.1 Peers 2006,第35頁

- ^ 13.0 13.1 Marshall 2007,第207頁

- ^ 14.0 14.1 14.2 Imperial Gazetteer of India vol. IV 2007,第14頁

- ^ 15.0 15.1 Marshall 2007,第197頁

- ^ 16.0 16.1 16.2 Bandyopadhyay 2004,第77頁

- ^ 17.0 17.1 Imperial Gazetteer of India vol. IV 2007,第14頁, Bandyopadhyay 2004,第77頁

- ^ "in Council," i.e. in concert with the advice of the Council.

- ^ Travers 2007,第211頁

- ^ 20.0 20.1 Quoted in Travers 2007,第213頁

- ^ Guha 1995,第161頁

- ^ Bandyopadhyay 2004,第78頁

- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 Imperial Gazetteer of India vol. IV 2007,第15頁

- ^ Travers 2007,第213頁

- ^ 25.0 25.1 Peers 2006,第36頁

- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 Peers 2006,第36–37頁

- ^ 27.0 27.1 27.2 Ludden 2002,第134頁

- ^ Metcalf & Metcalf 2006,第20頁

- ^ 29.0 29.1 29.2 Metcalf & Metcalf 2006,第78頁

- ^ 30.0 30.1 Peers 2006,第47頁, Metcalf & Metcalf 2006,第78頁

- ^ Peers 2006,第47頁

- ^ 32.0 32.1 32.2 Robb 2004,第126–129頁

- ^ Brown 1994,第55頁

- ^ 34.0 34.1 34.2 Peers 2006,第45–47頁

- ^ Peers 2006,第45–47頁, Robb 2004,第126–129頁

| 黑暗之心 | |

|---|---|

| 原名 | Heart of Darkness |

| 作者 | 約瑟夫·康拉德 |

| 類型 | 中篇框架小說 |

| 語言 | 英文 |

| 發行資訊 | |

| 出版機構 | 布萊克伍德雜誌 |

| 出版時間 | 1899年2月 |

| 出版地點 | 英國 |

| 媒介 | 印刷連載小說 |

| 續作 | 吉姆爺(1900年) |

黑暗之心[編輯]

黑暗之心(Heart of Darkness)是約瑟夫·康拉德的一部中篇框架小說,講述了在剛果河運送象牙的船員馬洛的故事。馬洛在行程中,對象牙代理庫爾茲的興趣越來越大。這本書探索了人潛在的、固有的黑暗面,涉及了殖民主義、種族主義、野蠻、文明等多個主題。

這本書在出版後,逐漸變得熱門,存在多個版本(包括合集版、平裝版、帶註解研究版),被翻譯成多種語言。黑暗之心在1998年的現代圖書館百大英文小說排行榜中,位居編輯小組名單第67名。這本書還是西方正典之一。

背景[編輯]

大約八年半前,康拉德接受了比利時貿易公司任命,到剛果做蒸汽船船長。他在到達貿易站之後,才發現蒸汽船已經損壞,需要維修。康拉德唯有在次日登上了另一船長駛往上游的蒸汽船。第二艘蒸汽船的船長後來患上了疾病,他因此取得了指揮權。康拉德的蒸汽船在上游的公司貿易站接走了代理喬治-安托萬·克萊因(Georges-Antoine Klein)。不過,克萊因在蒸汽船駛往下游的過程中死了。而康拉德本人也患上了大病,不得不在合約裡面定明的任職時間完結之前,回到歐洲。

出版[編輯]

這個故事在1899年二月、三月和四月,分為三個部分,在布萊克伍德雜誌(Blackwood's Magazine)上分別推出。1902年出版的青年時期:一個故事,和另外兩個故事(Youth: a Narrative, and Two Other Stories)也收錄了這一故事。用康拉德的話來說,黑暗之心就是:

「一個記者成為(非洲)內陸貿易站經理,還令自己受到一個部落的野蠻人崇拜的故事。這麼說容易令人以為,這是一個幽默的故事,不過實情並非如此。」

1902年出版的版本,集合了青年時期:一個故事、黑暗之心和系鏈的末端(The End of the Tether)三個故事,大致地講述了他一生的三個階段。1917年,康拉德又在這本書的新版中,加入作者筆記(Author's Note),評論了一下前兩個故事的敘述者馬洛(Marlow)。他也有提到,青年時期是第一個出現馬洛的故事。

1902年5月31日,康拉德在寫給威廉·布萊克伍德(William Blackwood)的信中寫道:

「I call your own kind self to witness [...] the last pages of Heart of Darkness where the interview of the man and the girl locks in—as it were—the whole 30000 words of narrative description into one suggestive view of a whole phase of life and makes of that story something quite on another plane than an anecdote of a man who went mad in the Centre of Africa.」

情節簡介[編輯]

查爾斯·馬洛(Charles Marlow)在登上了停泊在泰晤士河畔格雷夫森德的尼爾森號(Nellie)之後,向其他船員講述了他被象牙貿易公司任命為內河蒸汽船船長之後遇到的事情。他首先描述了自己乘船經過荒野,航往貿易站的經過。抵達貿易站後,他發現那裡的情況十分惡劣,調度混亂,零件散落,經常進行無謂的爆炸工作。貿易站有一些黑人,他們都被人鎖鏈鎖了起來,情緒低落,在他看來,這些人可能要做工做到死為止。在他們後面的是一個白人,穿著制服,拿著一支步槍。他在這裡遇到了公司的總會計師,會計師向他介紹了「一流」的代理庫爾茲(Kurtz)。

馬洛和商隊一起,離開了貿易站,徒步穿過荒野,向另一個貿易站進發。這個貿易站停泊了他即將指揮的蒸汽船。他到了那裡,才知道他的蒸汽船在兩日前就已經撞毀了。這個貿易站的經理向他解釋了他們在他抵達之前,就擅自開船的原因:庫爾茲病了,而他那非常重要的貿易站,也情況危急,所以,他們要提前開船,為那個貿易站運送補給,接走患病的庫爾茲。馬洛覺得這個貿易站的人,都是些在背後指點別人的人懶惰「朝聖者」,喜歡嫉妒他人,為了利益,竭力爭取更高的職位。不過,他們又沒有作出實際行動表現自己,只會一直做一些無謂的、低效的事情,只願等待,不願冒險。馬洛的船在打撈出水後,又用了幾個月時間維修,他感到十分不耐煩。他在這幾個月里了解到,庫爾茲不但不是一個受人敬重的人物,還是一個或多或少,受人憎恨的人物。一是因為他擔任要職,二是因為,按照貿易站的人的說法,庫爾茲是依靠關係登上高位的。

馬洛在船修理好了之後,再次向內陸進發,目的地是庫爾茲的內陸貿易站,同行的有貿易站經理、三四個「朝聖者」和二十幾個請來的「食人族」船員。

入夜後,他們把船停在離內陸貿易站大約八公里的地方休息。次日早上,一股白色濃霧籠罩了他們,岸上面傳來了一些聲音:首先是非常大聲的叫喊,然後是令人不安的喧嘩。他們再次起程,航行了幾個小時之後,開始搞不清貿易站的方向。就在此時,岸上的土著開始向蒸汽船射箭。船上的「朝聖者」則用溫徹斯特步槍還擊。掌舵的「食人族」也離開了自己的崗位,用馬提尼-亨利步槍向岸上的土著開槍。為了避免蒸汽船撞上樹樁,馬洛接過了舵輪。掌舵的「食人族」很快被長矛刺中,在馬洛旁邊倒下。岸上的土著在馬洛拉了幾次汽笛後,就再也沒有射箭了。被矛刺中的「食人族」,在馬洛和一個「朝聖者」面前死了。他強迫那個「朝聖者」掌舵,好讓自己脫下浸滿那個「食人族」的血的鞋襪。馬洛這時以為庫爾茲已經死了,此外,他發現庫爾茲為國際消除野蠻習俗協會(International Society for the Suppression of Savage Customs)寫了一份雄辯滔滔的報告。報告最後有一個明顯是後來才加上去的註腳;「消滅所有的畜生!」(後來庫爾茲懇求馬洛好好保管這份被他稱之為「小冊子」的報告)馬洛覺得,不應該浪費人命來尋找庫爾茲。馬洛穿了一對拖鞋之後,回到了舵室,繼續掌舵。經理來到了他身邊,希望他調轉船頭,回到下游。就在此時,他們見到了內陸貿易站。

馬洛見到有個人在岸上面向他們招手,要他們上岸。這個人滿身補丁,動作滑稽,令馬洛覺得他像個小丑。「朝聖者」全副武裝地護送經理上岸接走庫爾茲。而那個「小丑」,則上了他們的船。馬洛這時才發現,他是一個俄國流浪漢,之前不慎闖入了庫爾茲的營地。他還從俄國人處了解到,庫爾茲在這一地區是多麼的肆意妄為,而土著又是多麼的崇拜他,還有他病得多麼重。這個俄國人也很崇拜庫爾茲,感到他的智慧十分之高,認同他對愛、生命和正義的見解。俄國人還因為他擁有十分大的權力 - 也願意使用他的權力,而佩服他。馬洛覺得庫爾茲已經瘋了。

馬洛在船上,用望遠鏡觀察到,貿易站附近有一些柱子,而每一個柱子上面,都插了一個土著的人頭,這令他他大吃一驚。一段時間後,經理和「朝聖者」用簡易擔架抬著庫爾茲回來了。而他們周圍有一群虎視眈眈,已經準備好作戰,「救回」他們的偶像庫爾茲的土著。庫爾茲在擔架上叫喊了一陣之後,土著回到了樹林之中。一個美麗的土著女子,小心翼翼地走到了船旁邊,舉高了她的雙手,然後又回到了樹林之中。馬洛這時才從俄國人處得悉,襲擊蒸汽船的土著,是庫爾茲派來的。俄國人又說,聽庫爾茲吟誦詩歌,是令人「大開眼界」的事情。最後,俄國人說有一艘獨木舟和幾個土著在等他,所以就此離開了蒸汽船。

半夜過後,馬洛發現庫爾茲獨自一人下了船,回到了岸上。馬洛也跟著他上了岸,發現他想掙扎著,想重新回到貿易站,還叫來了自己的土著崇拜者。馬洛對他說,他不回到船上,必死無疑,但他沒有理會。最後,馬洛說「不管怎樣你在歐洲肯定是成功了」,打動了庫爾茲。馬洛扶著庫爾茲,回到了船上。次日,他們準備好了船隻,開始返航,這時 - 土著,包括那個女子,又再出現在岸邊,大喊大叫。「朝聖者」拿出了他們的槍枝,準備開槍,似乎想要驚嚇一下土著。馬洛拉了幾下汽笛,嚇到了土著 - 只有那個女子不為所動,還對著蒸汽船張開雙臂。「朝聖者」開了槍之後不久,船就已經往下游開了很長的一段距離。

隨著庫爾茲的病情,變得越來越嚴重,馬洛自己也開始生病。蒸汽船壞了,需要維修。庫爾茲給了馬洛一包文件,一張照片之後就死了。他的遺言是:「可怕啊!可怕啊!」

馬洛吹熄了庫爾茲房間的蠟燭之後,就裝作什麼事情都沒有發生一樣,和其他船員一起吃飯。經理的人很快就發現到,庫爾茲已經死了,對正在吃飯的人,用一種尖刻輕蔑的語氣說:「庫爾茲已經死了。」馬洛沒有留意「朝聖者」的反應,和之後的舉動。他的病情也變得更加嚴重了,差一點就要因此死去。

馬洛回到歐洲後,過得並不愉快。他給庫爾茲的文件分了類,給了貿易公司的人叫做「消除野蠻習俗」的文件,不過刪去了最後的註腳。然後,他給了一個自稱是庫爾茲堂兄弟的人一些不重要的家信和備忘錄。後來,他又給了記者一份報告,讓記者看看,如果適宜的話就刊登出來。最後,他見了庫爾茲的未婚妻,她就是庫爾茲給馬洛的那張照片中的女子。兩人見面的時候,庫爾茲已經死了一年多了,但這名女子仍然身著黑色喪服。女子迫切地詢問了庫爾茲的情況。最後,女子問馬洛,庫爾茲的遺言是什麼。不幸的是,馬洛許了謊,說庫爾茲說的,是她的名字。

[[Category:英國小說]] [[Category:敘事者不可靠的作品]] [[Category:倫敦背景作品]] [[Category:非洲背景作品]] [[Category:20世紀百大英文小說]] [[Category:存在主義作品]]

| Proelium Trebianum 特雷比亞河戰役 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第二次布匿戰爭的一部分 | |||||||

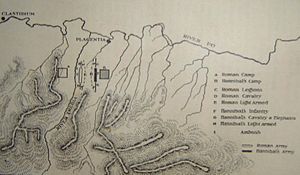

J·威爾斯的著作羅馬簡要歷史插圖。在這幅戰場地圖裡,羅馬軍隊駐紮在特雷比亞河左岸。羅馬軍隊受到迦太基軍隊的努米底亞騎兵騷擾後,渡過特雷比亞河追擊努米底亞騎兵。 | |||||||

| |||||||

| 參戰方 | |||||||

| 迦太基共和國 | 羅馬共和國 | ||||||

| 指揮官與領導者 | |||||||

| 漢尼拔 | Tiberius Sempronius Longus | ||||||

| 兵力 | |||||||

|

30,000人: 重裝步兵20,000人 騎兵10,000人 戰象37頭 |

42,000人: 軍團士兵18,000人 義大利盟軍20,000人 騎兵4,000人 | ||||||

| 傷亡與損失 | |||||||

|

步兵4,000人 - 5,000人 戰象若干頭 | 大約26,000人 - 28,000人,最高32,000人 | ||||||

特雷比亞河戰役[編輯]

特雷比亞河戰役(Proelium Trebianum),是以漢尼拔為首的迦太基軍隊,和以Sempronius為首的羅馬軍隊,在前218年冬至進行的一場戰役,也是第二次布匿戰爭中的第一場大型戰役。羅馬軍隊在這場戰役中,承受了大量損失。不過,也有一部分的羅馬軍隊,在戰役中取得了勝利,凱旋迴到皮亞琴察。漢尼拔在戰役中,以謹慎、創新的戰術,使得迦太基軍隊取得了勝利。反觀他的對手Sempronius Longus,行事魯莽、目光短淺,未能看出漢尼拔在用計引他進入包圍圈,使得羅馬軍隊最終戰敗。

這場戰役在皮亞琴察省特雷比亞河左岸進行,戰役就是以這條河流為名。戰場的確切位置,今人並不清楚。不過,大部分人都認為,戰場是在艾米利亞大道附近的。也有人認為,戰役是在羅托夫雷諾進行的。

來源[編輯]

羅馬歷史學家李維和希臘歷史學家波利比奧斯的著作,都有記載這場戰役。兩人的著作,成為後人研究這場戰役的主要來源。兩人的著作,在地理細節上有很大出入。而且,兩人都把一些關鍵之處,如羅馬軍隊營地的位置,又或者是羅馬軍隊渡河的方向,寫得模稜兩可。因此,大部分學者都十分關注兩軍的戰前部署。而戰役的結果,在兩人的著作中,都是相同的。

史實和後世設想的混淆,引發了一定爭議。有人認為,Sempronius正全速趕往另一地點,和西庇阿的軍隊會合。但證據顯示,兩人「只召開了很多會議,查明所發生的事情的真相,討論當時形勢。」

而且,這兩位執政官所率領的軍隊,駐紮在兩個相距很遠的地方。波利比奧斯曾在著作中假設兩軍在戰役發生時,已經會合,也就說,Sempronius指揮了四個軍團。他在著作中描述了羅馬軍隊撤往皮亞琴察的過程,但絲毫沒有提及,負傷的西庇阿,是怎樣撤往皮亞琴察的。不過,李維在著作,描述了西庇阿撤退的過程:他率領軍隊秘密撤往皮亞琴察後,又再撤往克雷莫納。所以,在皮亞琴察過冬的只有一支軍隊。

如果西庇阿完好無損的軍隊,秘密撤往了皮亞琴察,那麼,無論是Sempronius,抑或是西庇阿,都不太可能指揮另一人的軍隊,也不能協助另一人作戰。事實上,並沒有證據顯示,Sempronius曾經向西庇阿透露,自己準備進攻迦太基軍隊。Sempronius在戰前,只諮詢過後者的意見,後者回復他時,建議他不要進攻迦太基軍隊。很多學者認為,漢尼拔當時是在阻止Sempronius的軍隊,和西庇阿的軍隊會合。不過,這一說法沒有證據支持。如果西庇阿真如這些學者所說的那樣,掌有一支軍隊,那麼,漢尼拔應該會注意到這一點。但漢尼拔似乎不知道這支軍隊的存在。他沒有率軍阻止Sempronius的大軍,由東面行至西面。而西庇阿和Sempronius,也沒有交出自己的部隊,給對方指揮。

波利比奧斯和另外一些歷史學家提出,當時西庇阿和Sempronius的確想會師,只是未能成真而已。事實上,羅馬軍隊在特雷比亞河附近,有兩個營地。西庇阿的軍隊駐紮在左岸的山丘上,而Sempronius的軍隊則駐紮在右岸的平原上。但有些歷史學家二者擇其一,說在戰役開始時,羅馬軍隊在特雷比亞河附近只有一個營地。

漢尼拔感到兩軍不會會合,制定了相應策略,最後因此取勝。他派人挑釁Sempronius,引誘他渡過特雷比亞河,進入他的包圍圈。Sempronius果然中計,率軍在雨雪交加的天氣下,渡過特雷比亞河,追擊漢尼拔派出的誘餌部隊。羅馬軍隊渡河後,漢尼拔派出自己精力旺盛、準備充足的士兵,突然襲擊羅馬軍隊,羅馬軍隊因此損失了大部分士兵。

前奏[編輯]

漢尼拔抵達[編輯]

前219年,漢尼拔率軍攻打和羅馬結盟的城市薩貢托,引發了第二次布匿戰爭。攻陷薩貢托後,他帶兵開往義大利。漢尼拔的軍隊在越過代表迦太基、羅馬兩國國界的埃布羅河之前,有士兵102,000人,戰象若干頭。他的大軍在翻越阿爾卑斯山時,損失了大半人馬,剩下士兵26,000人。漢尼拔的軍隊抵達義大利半島後,在提契諾河一帶,和西庇阿之父普布利烏斯·科爾內利烏斯·西庇阿的軍隊交戰,取得了勝利。戰後,高盧和迦太基結盟,他的軍隊加入了不少高盧士兵,人數上升到90,000人。漢尼拔的軍隊要對付羅馬軍隊,可謂綽綽有餘。而且,他還有山南高盧人助戰、支援。

Sempronius Longus抵達[編輯]

羅馬元老院得知迦太基軍隊大敗羅馬軍隊之後,命令駐守西西里的執政官Sempronius Longus增援普布利烏斯·科爾內利烏斯·西庇阿。但Sempronius並不知道,負傷的西庇阿在提基努斯河會戰之後,已經撤往了羅馬殖民地皮亞琴察。在提基努斯河會戰之後,一直不滿羅馬人向自己國家殖民的高盧人,在漢尼拔的唆擺之下,加入了迦太基一方,與羅馬人作戰。漢尼拔駐紮的平原就在西庇阿駐紮的山丘下面。兩軍都沒有完全控制皮亞琴察。

Sempronius接到元老院的命令時,身處西西里利利巴厄姆(Lilybaeum,今馬爾薩拉)。他解散了人馬,不過要求他們在波河南面的里米尼重新集合。解散人馬後,Sempronius獨自一人,沿著當時仍未建成的艾米利亞大道,向皮亞琴察前進。12月初,他之前解散的兩個軍團,在皮亞琴察重新集結。Sempronius並未在城市停留,第一個原因是城市的堡壘,已經被漢尼拔的努米底亞騎兵焚毀,第二個原因是焚毀堡壘的騎兵,此時還在城市南面駐紮。這些騎兵駐紮的位置,和一個多月前漢尼拔大軍駐紮的位置十分接近 - 甚至可能和漢尼拔大軍之前駐紮的位置相同。很明顯,漢尼拔為了追擊西庇阿,已經渡過了特雷比亞河,在河流左岸紮營。

占領Clastidium[編輯]

高盧人的補給,並不夠漢尼拔的大軍使用。所以,他還要向占領地區的人民徵收補給。漢尼拔的行為,無疑為當地人民加上了沉重負擔,他所得到的補給,也日漸減少。他因此決定,占領Clastidium(今卡斯泰焦),搶奪羅馬人在當地的糧倉。漢尼拔不能重複先前走過的路線。他通過賄賂駐軍指揮官Dasius Brundisius,兵不血刃地占領了Clastidium。漢尼拔在占領Clastidium後,按照先前的承諾,善待當地駐軍。

| ||||||||||||||||||||||||||||||

[[Category:第二次布匿戰爭]]

阿道夫·梯也爾[編輯]

| 路易·阿道夫·梯也爾 Louis Adolphe Thiers | |

|---|---|

| |

| 任期 1871年8月30日[1]—1873年5月24日 | |

| 前任 | 路易·儒勒·特羅許(Louis Jules Trochu)(臨時) |

| 繼任 | 帕特里斯·麥克馬洪 |

| 任期 1840年3月1日—1840年10月29日 | |

| 君主 | 路易·菲利普一世 |

| 前任 | 達爾馬提亞公爵 |

| 繼任 | 達爾馬提亞公爵 |

| 任期 1836年2月22日—1836年9月6日 | |

| 君主 | 路易·菲利普一世 |

| 前任 | 達爾馬提亞公爵 |

| 繼任 | 路易-馬修·莫萊 |

| 個人資料 | |

| 出生 | 1797年4月15日 |

| 逝世 | 1877年9月3日(80歲) |

| 國籍 | |

| 政黨 | Orléanist 保守共和黨人 |

| 宗教信仰 | 心靈主義 (Spiritualism) |

馬里·約瑟夫·路易·阿道夫·梯也爾(Marie Joseph Louis Adolphe Thiers,1797年4月15日—1877年9月3日),法國政治家、歷史學家。路易·菲利普時期的首相,在第二帝國滅亡後,再度掌權,因鎮壓巴黎公社而知名。在1871年至1873年間,他首先擔任國家首腦,然後擔任臨時總統。在國民議會發起一次不信任動議後,他提出請辭,被接受,[2]被迫下台。他被達爾馬提亞公爵代替,後者擔任了前者覬覦的職位,共和國總統。1875年,在一系列立法後,第三共和正式成立。

早年[編輯]

梯也爾的祖母是希臘化的安德烈·舍尼埃之母伊利莎白·桑蒂-洛馬卡(Élisabeth Santi-Lomaca)的姊妹。他的家族是「被大革命毀了的布商」,在他出生時,他的父親是一個鎖匠。他的母親是Chéniers人。他接受了良好的教育:首先在馬賽讀預科,後來在普羅旺斯艾克斯讀法律。在艾克斯,他在酒吧結識了弗朗索瓦·米涅,開始了與他的終生友誼。他對法律沒有興趣,卻對文學有興趣;一篇關於沃維納格侯爵(marquis de Vauvenargues)的文章為他贏得了一個學術獎。在1821年初秋,梯也爾到了巴黎,很快引介為政制(Le Constitutionnel)的編輯。在接下來幾年時間裡,他將自己的文章集結成書。第一部在1822年的一個沙龍上推出,第二部在往庇里牛斯山的旅途中推出。他所需的金錢都由斯圖加特知名的出版商、政制所有人之一約翰·弗里德里希·寇塔(Johann Friedrich Cotta)提供,他向梯也爾提供了自己在政制全部或部分股息。

同時,他在自由社會變得非常知名,並開始創作著名的法國革命的歷史(Histoire de la revolution française),這開始了他的學術生涯,也增添了他的政治名聲。第一、第二卷在1823年出版,而最後兩卷在1827年出版。他的稿費不多,但他變得廣為人知。托馬斯·卡萊爾(Thomas Carlyle)作過一個知名的評論:「值得享有如此名聲」("as far as possible from meriting its high reputation")。嚴格地說,梯也爾所有的歷史著作都極不史實。但卡萊爾本人承認梯也爾是一個「活潑的人,會告訴你很多東西。」("a brisk man in his way, and will tell you much if you know nothing.")當時的法國正處於對大革命的反動時期,正在轉入另一次反動,所以這本書得到了成功。

七月王朝[編輯]

在金主雅克·拉菲特下台後,他變得溫和。在1832年6月的問題後,他被任命為內政部部長。他的職位在1833年被安東尼·莫里斯·阿波利奈爾·阿古(Antoine Maurice Apollinaire d'Argout)繼任,在1834年,他再次擔任內政部長,直到1836年,所以,這個職位,他加起來擔任了四年。後來他成為了了議會主席,與實際上的首相。從此,他開始了與基佐的一系列衝突。在1833年後,他的仕途為他的婚姻所加強,他的財務得到了新貴金主的支持。[3]在1836年,梯也爾在辭去內政部長職務後,他改任外交部長,任內,他主張對西班牙展開充滿活力的外交政策,卻不能實踐。

在1838年的爭奪議會席位的選戰展開前,他在義大利旅遊。選戰使得他在1840年3月成為議會主席與外交部長。在拿破崙的遺體返國時,他再次擔任外交部長。在同年的東方危機(Oriental Crisis of 1840)中,他支持穆罕默德·阿里帕夏的外交政策,使得法國險些與其他列強爆發戰爭。因此,希望和平的菲利普將梯也爾革職。梯也爾在接下來的幾年時間裡,甚少涉足政治,埋頭創作他的領事與帝國的歷史(Histoire du Consulat et de l'Empire),這部書的第一卷在1845年出版。

雖然,他仍然是國會議員,但是,他甚少發言,直到1846年初,他試圖成為中間偏左的反對派的領袖。然後,他成為了七月王朝的一個自由主義反對派,並再次寫作,繼續他的領事與帝國的歷史。在二月革命中,路易·菲利普委任他為首相,但遭他拒絕。很快,路易·菲利普與梯也爾都被革命浪潮淹沒了。在1848年大選後,他進入立憲會議,是右翼自由主義者的領袖,社會主義者的惡敵。在二月革命後不久,雖然他盡他所能,但是仍然與被國王召見的保皇黨左派奧迪隆·巴羅(Odilon Barrot)爆發了戰爭。他不能統領團體,所以他辭去首相一職。

第二共和、第二帝國[編輯]

在第二共和時期,梯也爾加入了保守共和黨人,此後,他一直留在黨內,但從未取得職位。但他作出的叛黨行為,收到了尖銳批評,尤其是在總統選舉中投路易·波拿巴。其中一個批評者是尼諾·比克肖(Nino Bixio),後來與梯也爾決鬥。比克肖在1850年的Falloux Laws的提出中扮演了重要角色,這個法案讓神職人員在教育系統的影響力大大增強。

梯也爾在1851年12月的政變中被拘捕,並被送到馬扎卡監獄(Mazas Prison),後來更被流放到國外。但在接下來的夏季里,他被允許回國。在接下來的10年裡,他甚少涉足政治,大部分時間在繼續領事與帝國的歷史。在1863年,他再次涉足政治,在巴黎選區參選立憲會議議員。在接下來的七年時間裡,他是議會內一小群反帝國主義者的發言人,這群人被認為是帝國最強大的敵人。

第二帝國的滅亡、巴黎公社[編輯]

在1870年的外交危機中,梯也爾是少數反對與普魯士開戰的人。但在普法戰爭法國戰敗後,他拒絕和談並加入決心將戰爭進行下去的國防政府(Government of National Defense)。

在1870年9月末到10月初間,梯也爾為求外國干預,或至少是調停,到訪英國、義大利、奧地利與俄國。他的請求並未被各國接納,就如他試圖說服普魯士宰相俾斯麥與國防政府談判未遂一樣。

當法國政府被迫投降時,梯也爾重新踏入政壇。在大選後的1871年2月17日,他成為了臨時政府首腦,正式頭銜為「chef du pouvoir exécutif de la République en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France」(法國政體決定前共和國行政首腦)。他讓議員相信,和平是必要的,所以,在1871年3月1日,繼續保持和平的議案以超過五比一通過。

同年3月18日,巴黎爆發一場大規模起義,梯也爾隨後命令陸軍奪去國民衛隊的數百支大炮。他將政府、部隊撤至凡爾賽。巴黎人在3月26日選出了一個激進的共和、社會主義市政府,定名為巴黎公社。

四月初,政府軍與社員間爆發了戰鬥。雙方無意和談,戰鬥持續至五月,在巴黎城郊戰鬥。在五月二十一日,政府軍突破城防,持續一個星期的巷戰開始了,被稱為「la Semaine Sanglante」(血腥周)。成千巴黎市民在戰鬥中喪生,或被軍事法庭草率地處決。梯也爾常被批評為這場屠殺的命令者,但他回應道屠殺是軍隊開展的,並非由他命令的,而且認為這樣對待叛亂者並無錯處。超過一萬二千人被特別軍事法庭審批,其中二十三人被處決,超過四千人被流放至新喀里多尼亞。梯也爾在法國與政治左派的印象蒙上了陰影。

第三共和[編輯]

1871年8月20日,梯也爾成為了未宣布的共和國總統。他擔任這個職位超過兩年。梯也爾是法國唯一一個在十八世紀出生的總統。前後兩位總統,路易·波拿巴與麥克馬洪都在十九世紀出生(波拿巴和麥克馬洪在1808年出生)。

他強烈的主見與深思熟慮的性格對戰後法國的重建有很大作用;他是一個保護主義者,而帝國時期的法國因為自由貿易思想,得到了巨大進步。1873年5月24日,梯也爾辭職,退出法國政治圈。

晚年[編輯]

註腳[編輯]

來源[編輯]

- 本條目包含來自公有領域出版物的文本: Chisholm, Hugh (編). Encyclopædia Britannica (第11版). London: Cambridge University Press. 1911.

進階閱讀[編輯]

- François J. Le Goff, The life of Louis Adolphe Thiers, 1879.

- Paul de Rémusat, Thiers, 1889.

外部連結[編輯]

| 官銜 | ||

|---|---|---|

| 前任: Marthe Camille Bachasson, comte de Montalivet |

內政部部長 1832年 – 1832年 |

繼任: Antoine, comte d'Argout |

| 前任: Antoine, comte d'Argout |

內政部部長 1834年 |

繼任: Hugues Bernard Maret, duc de Bassano |

| 前任: beforeHugues Bernard Maret, duc de Bassano

|

內政部部長 1834年 – 1836年 |

繼任: Marthe Camille Bachasson, comte de Montalivet |

| 前任: 維克托·德布羅伊 |

法國首相 1836年 |

繼任: 路易-馬修·莫萊 |

| 前任者: 尼古拉斯·讓·德迪烏·蘇爾特,達爾馬提亞公爵 |

外交部部長 1840年 |

繼任者: 弗朗索瓦·基佐 |

| 前任: 尼古拉斯·讓·德迪烏·蘇爾特,達爾馬提亞公爵 |

法國首相 1840年 |

繼任: 尼古拉斯·讓·德迪烏·蘇爾特,達爾馬提亞公爵 |

| 前任: 路易-馬修·莫萊 |

法國首相 1848年 |

繼任: 無 |

| 前任: Louis Jules Trochu |

法國總統 1871年 – 1873年 |

繼任: 帕特里斯·麥克馬洪 |

| 統治者頭銜 | ||

| 前任: 拿破崙三世 與Josep Caixal i Estradé |

安道爾大公 1871年 – 1873年 與Josep Caixal i Estradé |

繼任: 帕特里斯·麥克馬洪 與Josep Caixal i Estradé |

| 文化職務 | ||

| 前任: François Andrieux |

座位號38 法蘭西學術院 1833年 – 1877年 |

繼任: Henri Martin |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[[Category:法国总统]] [[Category:法國總理]] [[Category:法国历史学家]] [[Category:法蘭西學院院士]]

軒尼詩 (香港總督)[編輯]

| His Excellency Sir John Pope Hennessy 軒尼詩督憲閣下 | |

|---|---|

| |

| 第8任香港總督 | |

| 任期 1877年4月22日—1883年3月30日 | |

| 前任 | 堅尼地爵士 |

| 繼任 | 寶雲爵士 |

| 個人資料 | |

| 出生 | 1834年4月5日 愛爾蘭科克郡 |

| 逝世 | 1891年10月7日 愛爾蘭科克郡 |

| 國籍 | 英籍 |

| 配偶 | 軒尼詩爵士夫人凱瑟琳 |

軒尼詩爵士,KCMG(Sir John Pope Hennessy,1834年4月5日 - 1891年10月7日),英國政治家、殖民地官員。

生平[編輯]

早年生涯[編輯]

軒尼詩,1834年8月8日生於愛爾蘭科克郡,他的父親是獸皮商人,名約翰·軒尼詩,而他的母親,則是牛油商人之女,名伊麗莎白·凱西,夫婦二人都是信仰羅馬天主教、反對英國統治的人士。軒尼詩的父親稱自己為當地鄉紳的後代,自號凱里郡巴利軒尼詩的軒尼詩(Hennessy of Ballyhennessy, co. Kerry)。軒尼詩年幼時體弱多病,患有慢性支氣管炎(Chronic bronchitis),不能上學,只能在家中隨私人教師學習。他遵從家人意願,在愛爾蘭女皇大學(Queen's College, Cork)修讀醫科,深造五年後,以一級榮譽畢業。1855年5月,軒尼詩離開愛爾蘭,前往英格蘭,到倫敦查靈十字醫院(Charing Cross Hospital)繼續學醫,次年卻棄醫從政,到樞密院辦公室任職員。後來,他入讀內殿律師學院,修讀法律。

國會生涯[編輯]

在修讀期間,軒尼詩以保守黨人身份,在國王郡(King's County)選區參選國會議員。他不加入自由黨的原因是,自由黨黨魁威廉·格萊斯頓任相時推行了多項反天主教徒政策。軒尼詩尤其敬仰保守黨貿易保護主義一派領軍人物班傑明·迪斯雷利,在競選演說中表示自己對迪斯雷利的外交政策有信心。但是,他對迪斯雷利的愛爾蘭政策有所保留。軒尼詩最後在沒有財雄勢大的人支持的情況下,成功當選議員,成為首位信仰羅馬天主教的保守黨籍下議院議員。

軒尼詩主張修改愛爾蘭土地法,填海造地安置移民,改革教育制度。擔任議員期間,他作出了一些貢獻,推動了國會修訂濟貧法(Poor law)、監獄法(Prison Ministers Act)、采礦守則法(Mines Regulation Acts)。1861年11月,軒尼詩終於取得律師資格。不過,他在同年大選中以七票之差落敗。軒尼詩落選的原因是馬車車夫不願為他運載選民到票站,為他投票。馬車車夫之所以不願這樣做,是因為他還未償還在上次大選中欠下的車費。

在此期間,軒尼詩參與了投機活動,又收A·M·科寧厄姆(A. M. Conyngham)為情婦,育有兩名私生子女。1866年,他借得2,000英鎊,企圖與姓坎寧(Canning)的富家女結婚,挖盡對方家財,遭到失敗。同年,保守黨在大選中擊敗自由黨,上臺執政,在新政府中擔任財政大臣的迪斯雷利安排正在鄉間避債的軒尼詩為納閩總督。

早年殖民地生涯[編輯]

1867年,軒尼詩正式出任納閩總督。納閩貧窮,落後,遍布沼澤,他在當地難有作為。軒尼詩擔任總督期間,改善了囚犯待遇,提高了稅率,不過,他與其他官員發生了衝突,更因此受到殖民地部批評。1868年2月4日,他在當地迎娶歐亞混血女子凱瑟琳·伊麗莎白(Katherine Elizabeth)為妻。凱瑟琳家境並不富裕,在英國、瑞士兩地接受教育,父親是殖民地官員休·洛(Hugh Low),母親是有著蘇格蘭人與馬來人血統的混血兒凱瑟琳。小凱瑟琳是夫婦二人的獨女,在兩人的子女中,排行第二。軒尼詩與凱瑟琳的婚姻生活並不愉快,但兩人仍然育有三名子女,其中一男理察(Richard)的長子,約翰·波普-軒尼詩爵士(Sir John Pope-Hennessy)為美術史學家,曾擔任大英博物館館長。1871年,政府選定軒尼詩為下一任巴哈馬總督,他在同年9月離開納閩,啟程返國。

1872年2月,殖民地部派遣軒尼詩前往獅子山自由城,出任署理西非殖民地總督,管轄獅子山、甘比亞、黃金海岸與拉哥斯四地。他不顧殖民地部建議,堅持攜帶三歲長子約翰到自由城,結果約翰很快因染上當地流行的痢疾而病逝。軒尼詩上任後,任命當地人為高級官員,批評前來傳教的新教教士,稱贊信仰穆斯林教的當地人,支持愛德華·威爾莫特·布萊登在當地建立大學。他在自由城推行衛生改革,又在獅子山取消直接稅,還取消了木材稅。軒尼詩改變稅率,法國商人從中得益最多。自由城的非裔居民對他的評價相當高,後來更設立了「軒尼詩日」以紀念他。離任時,軒尼詩稱政府有5,000英鎊收入。結果,核數師發現他沒有把整整一個月的開支計算在內。海關的收入也未如理想,收入不但沒有增加,還減少了不少。1872年,英荷雙方簽訂條約,規定荷方將黃金海岸東部的要塞交予英方。此後,英國政府任命軒尼詩為黃金海岸總督。他同時獲英女皇頒發聖米迦勒及聖喬治三等勛章(CMG)。當地城市埃爾米納(Elmina)的居民在得知此事後,發起暴動,在事件中有人身亡。

擔任香港總督[編輯]

軒尼詩於1877年4月2日就任港督,在任期間,意識到華人對香港經濟發展的重要性,當時在港的華人被分為次等公民,有見及此,軒尼詩廢除了禁止華人在中環購買土地、建造樓宇及經營業務的法令,使得中環地區開始急劇發展、一如以往他在外地當首長的做法,把笞刑刑具九尾鞭的死結解除。此外,軒尼詩准許香港華人歸化英籍,成為英國公民,並於1880年委任伍廷芳出任定例局(立法局、立法會的前身)首位華人議員並打破自1842年以來華人不准參政的局面。由於任內大大提升華人的地位和開明,使英人不滿,更被英商向倫敦反映,最後連他命名的道路也要離任後一段很長的時間才出現。

除了華人在香港的地位提高之外,軒尼詩在籌組保護良家女的保良局方面也扮演了重要的角色。此外,他還對香港的刑罰制度作出改革,包括減少笞刑,不過當時的英國殖民地部大臣卡納芬伯爵認為,如果對中國某些階級的罪犯停止笞刑,將吸引廣東的犯罪分子紛紛前來香港。

在教育政策上,軒尼詩主張英語教學,包括把當時的中央書院原來各四小時的中英文教學制度,改為五小時英文教學、二小時半中文教學,同時又把英語列為必修課。在1895年起,規定新設立的學校若不以英語為教學媒介,便不能獲得政府資助。

以其命名的事物[編輯]

注釋[編輯]

| 前任: 堅尼地爵士 |

第8任香港總督 1877-1883 |

繼任: 寶雲爵士 |

[[Category:香港總督]]

標準石油[編輯]

| 標準石油 | |

|---|---|

| 公司類型 | 克利夫蘭俄亥俄州有限公司(1870-1882) 托拉斯(1882-1892) 新澤西控股公司(1899-1911) |

| 後繼機構 | 參見後繼公司 |

| 成立 | 1870 |

| 結束 | 1911 |

| 代表人物 | 創辦者約翰·洛克菲勒 高級行政員亨利·弗拉格勒 高級行政員亨利·羅傑斯 |

| 總部 | 俄亥俄州克里夫蘭(1870-1885) 紐約州紐約市(1885-1911)[1] |

| 產業 | 石油 |

| 產品 | 石化產品 |

| 員工人數 | 60,000(1909) |

標準石油(英語:Standard Oil)是美國歷史中一間強大的、綜合石油生產、提煉、運輸與營銷的公司。於1870年以有限公司的形式在俄亥俄州成立,乃是當時世界上最大的煉油廠商[2]。在1911年被美國最高法院裁定為非法壟斷之後,這家世界上出現最早規模最大跨國公司的爭議史才得以結束。

標準石油最初通過橫向整合煉油行業主宰成品油市場,後來改用垂直整合。該公司是商業托拉斯發展的創新者。標準石油托拉斯精簡生產與物流,從而降低了成本並削弱競爭對手。競爭法批評人士指責標準石油使用激進價格摧毀競爭對手,形成威脅消費者權益壟斷。

約翰·洛克菲勒是它的創辦人、主席與大股東,雖然它使得洛克菲勒成為近代歷史中最富有的人,但因為它呈成倍的成長速度,又採用雖然合法但是排擠許多小商企的策略,標準石油受到了公眾的廣泛批評。其他標準石油的著名主要人物包括:弗羅里達東岸鐵路(英語:Florida East Coast Railway)、度假村的建造者亨利·弗拉格勒(英語:Henry Flager)與維吉尼亞鐵路(英語:Virginian Railway)的建造者亨利·羅傑斯。

早期歷史[編輯]

在1870年,俄亥俄州,約翰·洛克菲勒(John Rockefeller)、威廉·洛克菲勒(William Rockefeller)、亨利·弗拉格勒(Henry Flagler)、化學家塞繆爾·安德魯(Samuel Andrews),匿名合伙人史提芬·哈里斯(Stephen Harkness),與威廉的姐夫奧利弗·詹寧斯(Oliver Jennings)合夥建立了標準石油。在開始的10,000股中,洛克菲勒分得2,667股;威廉、亨利與塞繆爾各分得1,333股;史提芬分得1,334股;奧利弗分得1,000股;而洛克菲勒、安德魯與弗拉格勒公司(Rockefeller, Andrews & Flagler)分得1,000股[3]。通過後來受到廣泛批評的高效戰術,它在1872年的兩個月內吞併或者摧毀了它在克里夫蘭的大部分競爭者,在後來更是席捲美國東北部。

在早年,因為洛克菲勒是塑造新石油工業的唯一的、重要的人物,所以他統治著團隊[4]。權利集中在公司在克利夫蘭的總部,但是總部的決策都以合作方式作出[5]。

州政府作出反應,試圖通過立法限制公司規模。洛克菲勒和他的聯營者發展出新方法去組織他們快速成長的企業。在1882年,他們將各州公司整合在一群委託人(Trustees)下[6]。根據秘密合約,舊時的37個股東將他們的股份「委託」予9個委託人:威廉·洛克菲勒與他的長兄,約翰·洛克菲勒、奧利弗·佩恩(Oliver H. Payne)、查爾斯·普拉特(Charles Pratt)、亨利·弗拉格勒,約翰·阿奇博爾德(John Archbold)、威廉·沃登(William Warden)、雅比斯·博斯特威克(Jabez Bostwick)與班傑明·巴斯特(Benjamin Brewster)[7]。這種組織形式被證明是非常成功的,所以,在後來,其它的巨型企業都採用了這種「托拉斯」形式。

公司的成長,除通過增加銷售,還通過收購競爭對手。在購入競爭對手的公司後,洛克菲勒關閉他認為是低效的公司而保留其它的公司。在1868年一個精彩的交易中,紐約中央鐵路旗下的湖濱鐵路(Lake Shore Railroad)招標,只要一間公司每日輸送60加侖石油,並自行裝卸,該公司就能以原價的71%運輸石油,即每加侖一分,每桶42分。小公司都譴責這次招標不公平,因為他們沒有的能力為折扣而產出足夠的石油。

在1872年,洛克菲勒加入南方促進公司(South Improvement Company),這使得他在運輸時能夠得到回扣,讓競爭對手露出弱點。但是此舉被揭發,競爭對手要求賓夕法尼亞州議會撤回南方促進公司的契約。

標準石油的行動與秘密運輸合約使得其煤油價格由1865年的56分跌至1870年的26分。

在1885年,俄亥俄標準石油將總部由克利夫蘭遷到紐約市百老匯26號(26 Broadway)。同時,俄亥俄標準石油註冊了新澤西標準石油,因為新澤西州的公司股份所有權法比較寬鬆。

同樣地,在1890年,國會通過了美國所有反壟斷法的始祖 - 謝爾曼反托拉斯法(Sherman Antitrust Act)。儘管「抑制貿易」的定義充滿爭議,它禁止抑制貿易的一切合約、計劃、交易、陰謀。標準石油集團很快地引起了俄亥俄總檢察長大衛·沃森(David Watson)的注意。

從1881年到1906年,標準石油以65.4%的股息548,436,000美金。就如普通的策略一樣,部分盈利重新投入到商務中,而非作股息。1882年到1906年間,淨盈利為838,783,800美金,股息為290,347,800美金。

鼎盛時期[編輯]

在1897年,洛克菲勒從集團的控股公司,新澤西標準石油公司引退,但是保留了在公司的股份。副主席約翰·阿奇博德(John Archbold)主持公司的大部分運作。同時間,政府試圖通過反托拉斯法限制公司的發展。

標準石油因為高效率與負責任建立最初的市場地位。在當時,大部分公司將汽油倒入河流,但是標準石油將它們用作自家機器的燃料。在當時,大部分公司的煉油廠的廢料堆積如山,但是洛克菲勒找到賣掉它們的方法。

例如,標準石油在1908年購入發明礦脂的切斯伯勒製造公司(Chesebrough Manufacturing Company)。

記者、作家艾達·塔貝爾(Ida Tarbell),父親是被洛克菲勒擊敗的油商,是第一批「耙糞記者」之一。她與同情她的標準石油高級行政人員亨利·羅傑斯(Henry Rogers)作了廣泛的採訪,她的調查助長了公眾對標準石油與一切壟斷者的攻擊。

在1902年11月開始,麥克盧爾(McClure's)雜誌開始連載她的研究,連載在1904年10月結束,分為19部分。在1904年,集合成書標準石油歷史(The History of the Standard Oil Company)。

標準石油托拉斯的控制權在一小群家族手上。在1910年,洛克菲勒說:「我認為在標準石油由創辦至現今的歷史中,大部分股權都為普拉特家族(Pratt Family)、佩恩-惠特尼家族(Payne-Whitney Family)、哈里斯-弗拉格勒家族(Harkness-Flagler Family)與洛克菲勒家族所控制。」[8]

這些家族將大部分股息重新投資於其他產業,尤其是鐵路業。他們也大量投資天然氣與電力照明產業(包括巨型的紐約市綜合天然氣公司(Consolidated Gas Company of New York City))。他們大量購入美國鋼鐵(US Steel)、混合銅業(Amalgamated Copper)甚至是玉米產品提煉公司(Corn Products Refining Company)的股份。

標準石油在中國[編輯]

標準石油的產量增長得非常快,以至於美國市場很快飽和,所以公司開始展望海外市場。在1890年代末,公司開始向擁有4億人口的中國售賣煤油,用作油燈的燃料。[9]標準石油中文商標採用了「美孚」,意為美麗與可靠。[10][11]它也在生產的錫燈上使用「美孚」商標,這些錫燈價格低,以鼓勵中國百姓放棄使用菜油燈,使用煤油燈。此舉獲得了積極反應,中國成為標準石油在亞洲的最大市場。標準石油與真空石油公司合併後成立施丹維克(Stanvac (Standard-Vacuum))是美國在投資珍珠港之前在東南亞的唯一投資。[12]

標準石油在中國各大城市修建儲油罐、倉庫與辦事處(將油輪上的散裝油以每罐5加侖重新儲存)。在內陸,它使用油罐車、火車與船隻運輸石油。[13]施丹維克華北分部,以上海為基地,擁有上百艘河流船隻,包括躉船、蒸汽船、小輪、拖輪以及油輪。[14]超過13艘公司的油輪在長江上航行,其中最大的幾艘美平(Mei Ping)(1,118噸)、美夏(Mei Hsia)(1,048噸)與美安(Mei An)(934噸)。[15]他們都在帕奈號事件(USS Panay incident)中沉沒。[16]美安在1901年服役,是船隊的第一艘船。船隊的其他船隻包括:美川(Mei Chuen)、美孚(Mei Foo)、美紅(Mei Hung)、美江(Mei Kiang)、美路(Mei Lu)、美譚(Mei Tan)、美蘇(Mei Su)、美英(Mei Ying)、與美雲(Mei Yun)。美夏,是一艘特別設計在江河航行的油輪,由上海的最新造船技術建造。在1912年,使用同樣技術建造的美孚服役。在1926年服役的美夏能夠在3個儲油罐中裝載350噸散裝油,她長206英尺,寬32英尺,在海外設計,在上海建造。她的石油燃料燃燒器進口自美國,而水管鍋爐進口自英國。[17]

壟斷指控與反托拉斯訴訟[編輯]

在1890年,標準石油控制了美國80%的石油。俄亥俄州起訴標準石油成功,托拉斯在1892年被迫解散。但是,標準石油只是將俄亥俄標準石油分離而繼續控制它。後來,新澤西州修改了它的註冊公司法,允許一間公司持有全美任何的公司的股份。所以,在1899年,以紐約市百老匯26號為基地的標準石油托拉斯,合法地重組為一間控股公司,新澤西標準石油,它持有41間公司的股份,而這些公司又控制了更多的公司,實際上只改變了控制公司的方法。公眾認為由一群被選董事控制的標準石油集團是無孔不入的。[18]

在1904年,91%的產油與85%的石油的最終銷售都為標準石油控制。它的產出大多數是煤油,其中55%出口到世界各地。在1900年後,它不再使用價格戰排擠競爭對手。[19]聯邦商業機構專員(Commissioner of Corporations)研究了標準石油在1904到1906年間的運作,稱「毫無疑問......標準石油在石油提煉產業中的統治地位是通過不公戰術取得的;操縱輸油管與鐵路,與通過削減石化產品的價格,用不公方法競爭。」[20]在競爭對手的逐漸蠶食下,在1906年,公司的市場占有率只剩下了70%。同年,對標準石油的反托拉斯控訴失敗了。在1911年,公司的市場占有率下跌到64%,而且至少有147個競爭對手,包括海灣(Gulf)、德士古(Texaco)和殼牌(Shell)。[21][22]公司並未試圖壟斷石油的勘探與抽取。(在1911年,美國石油的勘探與抽取的11%為標準石油控制。)

在1909年,美國司法部以1890年的謝爾曼反托拉斯法為依據起訴標準石油壟斷及抑制州際商業:[23][24]

在鐵路公司偏向的組合的回扣、偏向與其他歧視性策略;通過控制輸油管抑制競爭對手、達到壟斷,對競爭對手擁有的輸油管的不公策略;與競爭對手簽署妨礙貿易的合約;不公的競爭方法,比如在必要打壓對手的時候削減地方價格;派遣間諜到競爭對手處出收集情報,運營虛假獨立公司,以相同的意圖在石油上的付款中取得回扣。

在最後四年中,雙方不斷在庭上爭論標準石油的壟斷策略:[25]

「調查的總體結果揭示許多以標準石油公司與其附屬公司名義進行的,在鐵路上的公然歧視。除加利福尼亞州的幾所大型公司外,標準石油是以如此歧視方式銷售獲利。在國內的每一個地區,公司都享受著對競爭對手的一些不公優勢,而其中一些歧視影響範圍廣闊。」

後繼公司[編輯]

| 標準石油部分繼承公司 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 解散時名字 | 現狀 | |||

| 新澤西標準石油 | 埃克森,現為埃克森美孚的一部分。 | |||

| 紐約標準石油 | 美孚,現為埃克森美孚的一部分。 | |||

| 加利福尼亞標準石油 | 現為雪佛龍的一部分。 | |||

| 印第安納標準石油 | 現為BP的一部分。 | |||

| 肯塔基標準石油 | 現為雪佛龍的一部分。 | |||

| 大陸石油公司(Continental Oil Company) | 現為康菲公司的一部分。 | |||

| 俄亥俄標準石油 | 現為BP的一部分。 | |||

| 俄亥俄石油公司 | 現名馬拉松石油(Marathon Oil)。 | |||

參考資料[編輯]

- ^ Timeline: The Rockerfellers. Public Broadcasting Service. [2013-12-07] (英語).

- ^ Our history. Exxon Mobil Corporation. [2013-12-07] (英語).

- ^ Edward Jerome Dies. Behind the Wall Street Curtain. Gutenberg Publishers. 2011-05-05: 76. ISBN 978-1614279945 (英語).

- ^ Daniel Yergin. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power. Free Press. 2008-12-08. ISBN 978-1439110126 (英語).

- ^ Ralph W. Hidy and Muriel E. Hidy. History of Standard Oil Company (New Jersey : Pioneering in Big Business 1882-1911). Ayer Co Pub. 1987. ISBN 978-0405080760 (英語).

- ^ David O. Whitten and Bessie Emrick Whitten. Manufacturing: A Historiographical and Bibliographical Guide (Handbook of American Business History). Greenwood Publishing Group. 1990-09-27: 182. ISBN 978-0313251986 (英語).

- ^ Matthew Josephson. The Robber Barons. Mariner Books. 1962-01-24: 277. ISBN 978-0156767903 (英語).

- ^ Ron Chernow, Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr., London: Warner Books, 1998, p. 291.

- ^ Crow, Carl, Foreign Devils in the Flowery Kingdom, Hong Kong: Earnshawn Books, 2007, pp. 41 - 42.

- ^ Cochran, Encountering Chinese Networks: Western, Japanese, and Chinese Corporations in China, 1880-1937, University of California Press, 2000, p. 38.

- ^ Anderson, Irvine, The Standard-Vacuum Oil Company and United States East Asian Policy, 1933-1941, Princeton University Press, 1975, p. 16.

- ^ Anderson, p. 203.

- ^ Cochran, p. 31.

- ^ Cochran, p. 32.

- ^ Anderson, p. 106.

- ^ Mender, Peter. Thirty Years a Mariner in the Far East 1907–1937, The Memoirs of Peter Mender, a Standard Oil Ship Captain on China's Yangtze River. Bangor, ME: Booklocker. 2010.

- ^ The Mei Foo Shield, 1926-05, 1927-11.

- ^ Yergin, pp. 95 -98.

- ^ Jones, pp. 58 - 59.

- ^ Jones, pp. 65 - 66.

- ^ Rosenbaum, David Ira, Market dominance: how firms gain, hold, or lose it and the impact on economic performance, Greenwood Publishing Group, 1998, p. 33.

- ^ Armentano, Dominick, Antitrust: The Case for Repeal, Ludwig von Mises Institute, 1999, p. 57.

- ^ Manns, Leslie D., Dominance in the Oil Industry: Standard Oil from 1865 to 1911.

- ^ David I. Rosenbaum ed., Market Dominance: How Firms Gain, Hold, or Lose it and the Impact on Economic Performance, Praeger, 1998, p. 11.

- ^ Jones, p. 73.

書籍[編輯]

- Bringhurst, Bruce, Antitrust and the Oil Monopoly: The Standard Oil Cases, 1890–1911, New York: Greenwood Press, 1979.

- Tarbell, Ida M., The History of the Standard Oil Company, 1904.

- Chernow, Ron. Titan, The Life of John D. Rockefeller, Sr, London: Warner Books, 1998.

- Droz, Whatever Happened to Standard Oil?, 2004.

- Folsom, Jr., Burton W., John D. Rockefeller and the Oil Industry from The Myth of the Robber Barons, New York: Young America, 2003.

- Giddens, Paul H., Standard Oil Company (Companies and men), New York: Ayer Co. Publishing, 1976.

- Henderson, Wayne, Standard Oil: The First 125 Years, New York: Motorbooks International, 1996.

- Hidy, Ralph W. and Muriel E. Hidy, History of Standard Oil Company (New Jersey : Pioneering in Big Business 1882–1911), New York: Ayer Co. Publishing, 1987.

- Jones, Eliot, The Trust Problem in the United States, 1922.

- Klein, Henry H., Dynastic America and Those Who Own It, New York: Kessinger Publishing, 1921.

- Knowlton, Evelyn H. and George S. Gibb, History of Standard Oil Company: Resurgent Years 1911–1927, New York: Harper & Row, 1956.

[[Category:已结业公司]] [[Category:美国石油公司]] [[Category:美国公司]] [[Category:1870年建立]] [[Category:1911年廢除]]

生產要素[編輯]

在經濟學中,生產要素(或生產輸入(Productive inputs),資源(Resources))指所有用於生產商品或提供服務的資源。生產要素亦在主要要素(所有存貨,包括土地,勞動與用於生產的資本)中被特別提及。主要要素促進生產,但非生產的一部分,也不會被生產過程明顯地變化。「土地」不只包括生產用地,亦包括上面的自然資源與下面的土壤。最近使用中,已將人力資本從勞動中抽離。管理能力(Entrepreneurship),國家科技有時亦被認為是生產要素之一。 [1] 生產要素的數量與定義取決於目的,重點與學派。 [2]

最大分歧是哪一個要素最重要。例如,奧地利經濟學派認為(觀點經常與新古典經濟學派與其它「自由市場」經濟學家相同)主要因素是與其它因素結合的,決定到產出商品與服務的企業家。但其它經濟學家認為「管理才能」並不存在,只是勞動或人力資本中的一類,不應被分開。馬克思學派則認為,主要生產因素是勞動(總體的,包括「管理能力」),因為它生產資本與運用自然饋贈。但這次爭論更多地關於經濟學理論基礎(要素在經濟中扮演的角色),而非生產要素。

歷史中的學派與要素[編輯]

在現時占主導的,由新古典經濟學家發展的古典經濟學中,「要素」一詞未在古典時期前出現,不能在任何該時期的論文中被發現。 [3]

重農學派[編輯]

在亞當斯密以前歐洲的主要經濟學派,重農學派將生產過程解釋為人口中參與階級間的互動。這些階級在重農學派中是:資本,管理能力,土地與勞動。

- 農民在土地上勞作以生產食物,纖維等。

- 工匠製作重要的工藝品供經濟中其他角色使用。

- 地主只消費者而不生產。

- 商人為出口食物而勞動。

古典經濟學派[編輯]

古典經濟學派的亞當斯密,大衛李嘉圖與他們的追隨者將注意力集中於物理資源上以定義他們的生產要素,討論這些要素的分佈花費與價值。亞當斯密與大衛李嘉圖將使用中的價格喻為「零部件價格」:

- 土地或自然資源 - 為生產產品而採集的自然產物如水,空氣,土,礦物,植物與動物。地主所得是租金。

- 勞動 - 人類在生產中使用,包括技術與專長。勞動工資,勞動收入是收入(Wage)。勞動亦可分為物質與非物質勞動(如腦力工作)。

- 資本 - 人類製成的用以生產其他商品的商品。包括機械,工具與建築。

古典經濟學家為提及資金,亦使用「資本」一詞。資金不被認為是生產要素中資本部分的一部分,因為他不被直接運用去生產任何商品。借出資金與借出資本是利息,資本所有者的回報是盈利。

馬克思學派[編輯]

新古典經濟學派[編輯]

進一步區分[編輯]

第四要素[編輯]

管理能力[編輯]

人力資本[編輯]

智慧資本[編輯]

社會資本[編輯]

自然要素[編輯]

參考[編輯]

- ^ Arthur O' Sullivan. Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2003. ISBN 0130630853.

- ^ Milton Friedman. Price Theory. 1962. ISBN 0202060748.

- ^ David Ricardo. The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University Press. 1955. ISBN 0395355729.

[[Category:經濟學]] [[Category:微觀經濟學]]

英國[編輯]

地理[編輯]

英國總面積約243,610平方公里(94,060平方英里)。它占有不列顛群島大部分地方,當中包括整個不列顛島、愛爾蘭島東北(面積占整個愛爾蘭島1/6)和一些圍繞不列顛群島的小島嶼。[1]該國坐落在北大西洋和北海之間,東南海岸朝向法國,距離法國北部海岸35公里(22英里),中間被英吉利海峽分隔。[2]根據一個1993年的調查,英國10%的國土是森林,其中46%用作畜牧業用途,另有25%用作農業用途。[3]倫敦格林尼治皇家天文台是本初子午線的起點。

英國國土最北端的橫坐標是北緯61°,最南端的橫坐標是北緯49°,而最西端的縱坐標是西經9°,最東端的縱坐標是東經2°。北愛爾蘭與愛爾蘭共和國的邊界長達360-公里(224-英里)。[2]不列顛海岸線長達17,820公里(11,073英里)。[4]不列顛島以海峽隧道連接歐洲大陸,總長度達50公里(31英里)(水底部分長達38公里(24英里)),是當前世界上最長的水底隧道。[5]

英格蘭占了聯合王國總面積的一半,達130,395平方公里(50,350平方英里)。[6]大部分是低地,[3]在過了Tees-Exe線後,西北有一些山脈;其中包括有湖區,Peak區、Exmoor區和達特穆爾的奔寧山脈和一些石灰岩山脈。英格蘭最高的山峰是湖區斯科費爾峰(高達978公尺(3,209英尺))。主要河流、入海口有泰晤士河、塞文河和Humber河。[3]

蘇格蘭占英國總面積的1/3,面積達78,772平方公里(30,410平方英里)。[7]當中有近八百個島嶼,[8]大部分分布在蘇格蘭島的西部、北部;分別稱為赫布里底群島、奧克尼群島和設德蘭群島。蘇格蘭的地形是Highland Boundary Fault造成的,這個斷層,西至Isle of Arran,東至Stonehaven。[9]斷層造成兩個不同的區域;西北部的蘇格蘭高地和東南部的蘇格蘭低地。蘇格蘭大部分山地都在高低區域,其中有不列顛島最高的本尼維斯山(高達1,343公尺(4,406英尺))[10]在低地區域的福斯灣和Firth of Clyde之間的狹窄被稱作Central Lowlands,這個地帶里坐落著擁有最多人口的格拉斯哥和首府、政治中心愛丁堡。

威爾斯占全英面積不到1/10,約20,779平方公里(8,020平方英里)。[11]威爾斯在全英來說,是最多山地的,只有南威爾斯山地較少。海濱城市加的夫、斯旺西和紐波特都坐落在南威爾斯。在這三個城市的北部,有South Wales Valleys。Snowdonia和斯諾登山(高達1,085公尺(3,560英尺),是威爾斯最高的山)是威爾斯最高的兩座山。威爾斯14座超過914米(3000尺)的山一起被稱為Welsh 3000s。威爾斯的海岸線長達1200公路(750里)。威爾斯也有幾個島,當中最大的是西北部的Anglesey。

北愛爾蘭面積只有14,160平方公里(5,470平方英里),大部分都是山地。北愛有不列顛群島最大的湖,內湖,面積達388平方公里(150平方英里)。[12]北愛的高峰是Mourne Mountains的Slieve Donard(高達852公尺(2,795英尺))。[3]

氣候[編輯]

英國地處中緯,常年受西風帶控制,北大西洋暖流流經,全年溫和多雨,為溫帶海洋性氣候。四季氣溫甚少低於-11C°,高於35C°。[13]風多從西北吹來,帶來大西洋的潮濕天氣,[2]東部位於西風的背風地帶,所以東部較西部乾燥。夏季最溫暖的是英格蘭南部,因為她緯度較低且城市熱島效應較強,而較寒冷的是緯度較高的蘇格蘭北部。冬季和高地的早春多大雪。[14]

行政區劃[編輯]

聯合王國每一個組成國家都有自己的、源自聯合王國組成前的管理制度、行政區劃。所以英國並無「全國通用的行政系統」。[15]直到19世紀,行政系統才有一些細微的變化。但是,這個變化並無為蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭帶來一個統一的管理系統,即使在未來,管理系統也不太可能統一。

英格蘭地區政府的制度是多元的,隨地方而變。英格蘭法令由聯合王國議會、聯合王國政府制定,因為英格蘭並無議會。英格蘭有9個大區。[16]其中一個區域,大倫敦,自2000年起開始,選出市議會、市長(因為1998年大倫敦政府公投)。[17]其他區域也有權選出他們的區域議會(Regional assembly),唯獨東北英格蘭沒有議會(因2004年東北英格蘭權力下放公投)。[18]在第二層行政區劃之下,有郡議會和區議會(District council,或單一管理區),而倫敦則劃分為32個倫敦自治市。在單一席位的選區,使用多數制,而在多個席位的選區,使用全票制。[19]

注釋[編輯]

- ^ Oxford English Dictionary: "British Isles: a geographical term for the islands comprising Great Britain and Ireland with all their offshore islands including the Isle of Man and the Channel Islands."

- ^ 2.0 2.1 2.2 United Kingdom. The World Factbook. Central Intelligence Agency. [23 September 2008].

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Latimer Clarke Corporation Pty Ltd. United Kingdom – Atlapedia Online. Atlapedia.com. [26 October 2010].

- ^ Neal, Clare. How long is the UK coastline?. British Cartographic Society. [26 October 2010].

- ^ The Channel Tunnel. Eurotunnel. [29 November 2010].

- ^ England – Profile. BBC News. 11 February 2010.

- ^ Scotland Facts. Scotland Online Gateway. [16 July 2008]. (原始內容存檔於21 June 2008).

- ^ Winter, Jon. The complete guide to Scottish Islands. The Independent (London). 19 May 2001.

- ^ Overview of Highland Boundary Fault. Gazetteer for Scotland. University of Edinburgh. [27 December 2010].

- ^ Ben Nevis Weather. Ben Nevis Weather. [26 October 2008].

- ^ Profile: Wales. BBC News. 9 June 2010 [7 November 2010].

- ^ Geography of Northern Ireland. University of Ulster. [22 May 2006].

- ^ UK climate summaries. Met Office. [1 May 2011].

- ^ Salkeld, Luke. Snow News. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070541/UK-weather-Snow-gales-blizzards-arctic-conditions-leave-Britain-shivering.html (London). 8 December 2011 [8 December 2011]. 外部連結存在於

|work=(幫助) - ^ United Nations Economic and Social Council. Ninth UN Conference on the standardization of Geographical Names. UN Statistics Division. 2007 [21 October 2008]. (原始內容 (PDF)存檔於1 December 2009). 已忽略未知參數

|month=(建議使用|date=) (幫助) - ^ Welcome to the national site of the Government Office Network. Government Offices. [3 July 2008]. (原始內容存檔於15 June 2009).

- ^ A short history of London government. Greater London Authority. [4 October 2008]. (原始內容存檔於21 April 2008).

- ^ Sherman, Jill; Norfolk, Andrew. Prescott's dream in tatters as North East rejects assembly. The Times (London). 5 November 2004 [15 February 2008].

The Government is now expected to tear up its twelve-year-old plan to create eight or nine regional assemblies in England to mirror devolution in Scotland and Wales.

- ^ Local Authority Elections. Local Government Association. [3 October 2008].

瑪麗·安托瓦內特[編輯]

| 瑪麗·安托瓦內特 | |

|---|---|

| 法國和那瓦爾王后 | |

| |

| 安葬 | 1815年1月21日 法國聖德尼聖殿 |

| 配偶 | 路易十六 |

| 子嗣 | 瑪麗-泰瑞絲,阿圖瓦公爵夫人 路易-約瑟夫,法國王太子 路易十七 蘇菲公主 |

| 王朝 | 哈布斯堡王朝 |

| 父親 | 弗朗茨一世 |

| 母親 | 瑪麗亞·特蕾西亞皇后 |

| 宗教信仰 | 羅馬天主教 |

| 簽名 | |

瑪麗·安托瓦內特(Marie Antoinette,發音: /məˈriː æntwəˈnɛt/或/æntwɑːˈnɛt/;法語發音:[maʁi ɑ̃twanɛt]; 原名瑪麗亞·安東妮亞·約瑟芬·約翰娜,Maria Antonia Josepha Johanna;[1]1755年11月2日—1793年10月16日),早年為奧地利女大公,後爲法國王后。她是神聖羅馬皇帝弗朗茨一世與皇后瑪麗亞·特蕾西亞的第十五個子女,在所有子女中排行倒數第二。

1766年,為了政治上的需要,法國王室正式向11歲的瑪麗·安托瓦內特公主求婚。奧地利宮廷欣然同意。但由於種種原因,這場婚禮被拖了數年。直到1770年,瑪麗·安托瓦內特14歲時1770年4月,法國王太子路易-奧古斯特迎娶安托瓦內特,安托瓦內特隨之成為太子妃。1774年5月,路易十五駕崩,安托瓦內特的丈夫即位為路易十六。結婚七年後,安托瓦內特生下一個女兒,名瑪麗-泰瑞絲,是夫婦的第一個子女。

法國人民雖然傾倒於安托瓦內特的人格與美貌,但是因為她揮金如土、熱衷於舞會、時裝、玩樂和慶宴,修飾花園,奢侈無度、同情外敵(其母國奧地利首當其衝)而不被法國民眾喜愛,並稱其為「L'Autre-chienne」(諧音,意為「外國潑婦」,與「奧地利女人」的法文Autrichienne相近)。[2][3]1785年項鍊事件公之於眾後,安托瓦內特的民望滑入谷底。雖然她在這次事件中是完全清白的,但她仍被稱為「赤字夫人」(Madame Déficit)。

法國大革命爆發後,王室出逃未成,其懦弱行為,令不少原本支持王室的民眾大感失望,但她的行為,體現出了一位王后的驕傲與尊嚴,表現得比路易十六更有主見,更為堅定。1792年9月21日,路易十六被廢,法國宣布廢除君主制。王室遭拘於聖殿塔內。安托瓦內特被控犯有叛國罪,於處決路易十六九個月後,亦即1793年10月16日,被交付給革命法庭審判,判處死刑,魂斷斷頭台,得年38歲。

安托瓦內特至今仍在流行文化與歷史中占了一個重要席位,[4]她成為了幾部書籍、電影的主角。部分學者認為,她輕浮膚淺,法國大革命因她而起。另一些學者則認為,她受到了不公正的評價,實際上,她遠比傳聞中有同情心。[5][6][7]

注釋[編輯]

- ^ Lever 2006,第1頁

- ^ C. f. "it is both impolitic and immoral for palaces to belong to a Queen of France" (part of a speech by a councilor in the Parlement de Paris, early 1785, after Louis XVI bought St Cloud chateau for the personal use of Marie Antoinette), quoted in Castelot 1957,第233頁

- ^ C.f. the following quote: "she (Marie Antoinette) thus obtained promises from Louis XVI which were in contradiction with the Council's (of Louis XVI's ministers) decisions", quoted in Castelot 1957,第186頁

- ^ Marie Antoinette Biography. Chevroncars.com. [2011-07-17].

- ^ A Reputation in Shreds - Marie Antoinette Online. Marie-antoinette.org. [2011-07-17].

- ^ Marie Antoinette. Antonia Fraser. [2011-07-17].

- ^ Konigsberg, Eric. Marie Antoinette, Citoyenne. NYTimes.com. 2006-10-22 [2011-07-17].

![樸茨茅斯船塢,由詹姆斯·迪索繪於1877年。根據泰特繪畫陳列館的描述,這幅畫在展出的時候引起了牽然大波,因為畫中人的道德值得懷疑。作品被人當成是反面教材。[29]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Portsmouthdockyard_James_tissot_1877.jpg/120px-Portsmouthdockyard_James_tissot_1877.jpg)